Esta matéria faz parte da nossa premiada série, Enraizando o Antirracismo nas Favelas, e também de uma parceria com o Núcleo de Estudos Críticos em Linguagem, Educação e Sociedade (NECLES), da UFF, para que seja utilizada como um recurso pedagógico em escolas públicas de Niterói.

Esse texto relata um processo de coeducação intergeracional e interracial, cujo ponto de partida foi um conjunto de perguntas formuladas por minha mãe, Andréa Luisa. Ela é uma mulher branca, heterossexual e cisgênero, de 54 anos. Suas questões foram direcionadas a mim, um homem negro, homossexual e cisgênero, de 31 anos. Algumas dessas indagações poderiam ter um impacto educativo mais amplo se partilhadas.

“Você fala da luta das pessoas negras, mas onde eu, que sempre fui discriminada por ser favelada, entro? Eu, que tinha de carregar sua certidão de nascimento na bolsa porque as pessoas desacreditavam que eu fosse sua mãe [biológica]?”

Trechos como esses começaram a despertar minha atenção do outro lado do telefone. Eu que, além de filho, me tornei professor e cientista social graças aos nossos esforços, estremeço com cada indagação recebida e com a possibilidade de mais perguntas complexas. Aceitei o desafio de tentar pesquisar e estudar o que não fazia ideia de como responder. Queria construir trocas mais democráticas e antirracistas com os meus. No entanto, não busco grandes explicações gerais para as perguntas da minha e de outras tantas configurações familiares existentes em nosso país, compostas pela diáspora e mestiçagem forçadas.

Considerado o primeiro espaço de socialização, a família é, em geral, constituída por grupos de pessoas geracionalmente distintos que trocam e compartilham experiências e conhecimentos. Comumente envolvidos em situações de conflito, negociação, cooperação, transmissão de valores, exigências emocionais e expectativas de reciprocidades, cotidianamente temos a chance de aprender enquanto igualmente ensinamos. São esses processos de aprendizado pelo ensino e de ensino ao aprender que conhecemos como coeducação. Nossos primeiros passos no mundo são desenhados com base nos integrantes de cada modelo de parentesco e em nossa configuração familiar.

As experiências e acessos ao universo da linguagem ocorrem, inicialmente, no interior dessas relações familiares. Educam-se uns aos outros em um cenário de permanências e mudanças de concepções, valores e práticas assumidas por cada membro. A importância do caráter intergeracional da família costuma ser percebida quando nos atentamos à presença de visões de mundo dos mais velhos nos discursos das gerações mais novas, e vice-versa, com trajetórias divergindo e convergindo. A família é, por excelência, um lugar de trocas onde todos aprendem com todos, em comunidade.

Memórias que Puxam Memórias e Nos Coeducam

Em 1957, minha avó materna, Maria de Lourdes da Silva, migrou do Estado da Paraíba para o Rio de Janeiro em busca de trabalho. Seu documento de identidade aponta o dia 24 de agosto de 1932 como a data de seu nascimento, em João Pessoa, mas seu relato afirma ter sido este o ano do seu registro em cartório, realizado por seu pai quando ela já estava com dois anos de idade.

Nascida em uma família cristã, ela frequentava a missa na Igreja Católica com seus pais, Antônio Silvano e Francisca Miguel da Silva, ambos brancos. Mas vovó também fala de seu pertencimento ao Catimbó, ritual mágico-medicinal de origem indígena centrado no culto às ervas, como a Jurema (mimosa hostilis), arbusto nativo do agreste e da caatinga cujas cascas são usadas em banhos, infusões, defumações e ingestão em cerimônias de cura e orientação com entes desencarnados. Minha bisavó Francisca, que também era rezadeira e benzedeira, pariu oito filhos, mas somente seis dos irmãos da minha avó, Maria de Lourdes, “vingaram”. Quando adulta, minha avó migrou para o Rio de Janeiro a convite de uma das irmãs mais velhas que havia mudado antes com o marido.

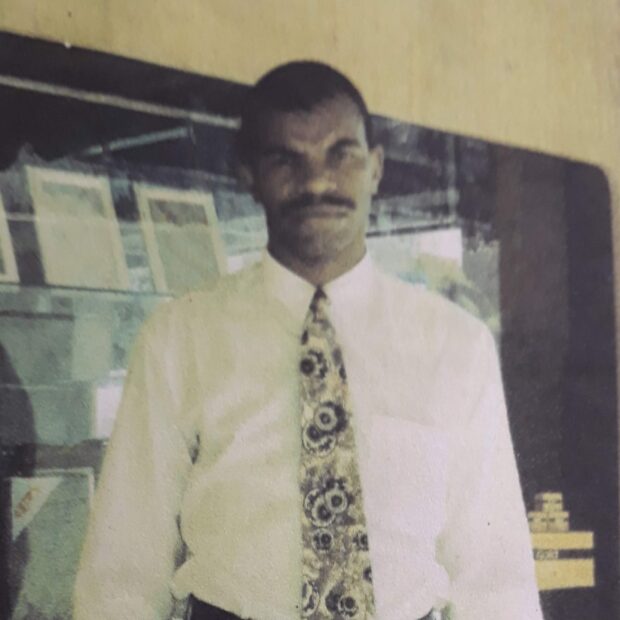

Já meu avô materno, Luiz Delfino da Silva, saiu da Paraíba para trabalhar como mestre de obras no Rio de Janeiro. A ausência de imagens minhas ao lado dele acompanha um percurso comum para famílias sem recursos para pagar por retratos. Quando a câmera fotográfica chegou, os rolos de filmes foram se acumulando à espera de serem revelados, mas acabaram se estragando. A distância física veio depois, com a minha mudança junto com meus pais, irmão mais velho e nosso cachorro para o Espírito Santo, tornando-se impossível contrastar a memória com as imagens impressas em papel fotográfico.

Tenho poucos registros orais sobre a trajetória de vida do meu avô. Sei, ainda que de modo muito fragmentado, de sua pertença ao Candomblé, sobre seu cargo religioso como pai de santo e de sua presença em terreiros e casas de santo por grande parte da vida. Os relatos familiares dão conta, ainda, da frequência da minha avó e meu tio em terreiro na Zona Sul levados por ele, bem como da vontade dele em iniciar minha mãe nesse universo mágico-religioso de matriz afro-brasileira. Porém, em uma tarde a caminho da missa na Igreja Católica em Copacabana, após sair de um dos apartamentos onde era empregada doméstica no Leblon, minha avó Maria de Lourdes foi abordada por uma evangelizadora da Assembleia de Deus.

O processo de reconversão ao cristianismo de vertente protestante da minha avó instaurou uma verdadeira batalha espiritual familiar. Quando minha mãe nasceu em 1967, em termos de embates religiosos, “o circo já estava armado”: minha avó congregava sua fé na Assembleia de Deus e meu avô no Candomblé. Criada no cruzamento entre o mundo material e o mundo espiritual, marcados por processos de conversão e passagens complexas, minha mãe é a principal guardiã das tramas de nossa família.

Mamãe conta que morou com os meus avós, primeiro, na Baixa do Sapateiro, parte do Complexo da Maré, em casa de palafitas, até conseguirem comprar o pequeno terreno onde a família ergueu sua moradia, na Travessa da Viçosa, no Morro do Sereno, ambas favelas da Zona Norte da cidade. Minha avó morou nessa casa do Sereno até precisar de cuidados e se mudar para a casa dos meus pais, em 2019. Já meu avô, depois que se separou da minha avó, se mudou e residiu por anos na favela do Pereirão, na Zona Sul, com sua segunda esposa.

Para mim, quando criança, a Rua Pereira da Silva parecia não ter fim. A sensação era de uma viagem. Tudo fascinava: as construções antigas, as ruas de paralelepípedo, as muitas árvores. Quanto mais para dentro da rua, mais similar era a paisagem daquela no trajeto para a casa da minha avó. A entrada da favela, a estética e a precariedade do morro do Pereirão pareciam as mesmas do Morro do Sereno, no Complexo da Penha. As escadas, aqueles becos e vielas eram uma aventura para a infância, quando tudo parecia se constituir pela força da imaginação. Deitava na cama do meu avô, um olho no desenho animado na TV, outro na janela de onde se podia admirar o Cristo Redentor. Essa era a vista do morro da Zona Sul. No morro da Zona Norte avistava-se a Basílica de Nossa Senhora da Penha, no cume de um penhasco, além dos aviões cortando o céu próximo ao Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador.

Sempre em trânsito, cresci fazendo o percurso de ônibus da linha 497, extinta em 2016. Indo da Penha Circular ao Cosme Velho, esse ônibus ligava as duas favelas da minha infância. A viagem até Laranjeiras era seguida de todo um percurso a pé, pelo asfalto da Rua Pereira da Silva, e depois pelas escadarias, becos e vielas até a casa do meu avô, que aparecia entre as nuvens.

Apesar de serem lidos como brancos, minha família materna tem características que eu atribuo a caboclos, embora eles não se lembrem de parentescos que permitam retraçar suas heranças indígenas, expressas não apenas em características fenotípicas, mas também em práticas sociais transmitidas de modo naturalizado a cada nova geração. Essa percepção de uma espécie de brancura de segunda classe está presente na minha avó. Ela, por exemplo, recusa ser fotografada sob a alegação de que se considera feia. Quando indagada sobre o porquê de se achar feia, a primeira das características apontadas por ela é a pele “amarelada, encardida e manchada”.

Meu avô, por sua vez, é descrito como tendo a pele “queimada” ou “manchada” devido a intensa exposição ao sol por conta do trabalho em canteiros de obras. Suas mãos ásperas e cheias de calos não me contavam verbalmente e em detalhes as histórias que, atualmente, eu desejaria conhecer desse homem de profundos olhos azuis. Momentos onde seu Luiz, a caminho do ponto de ônibus conosco, tornava a Rua Pereira da Silva mágica e enorme, sobretudo quando erguia um dos braços e apontava em diagonal para cima: “Aquele prédio ali fui eu quem levantei!”, nos mostrava orgulhoso.

Costureira de suas próprias roupas, minha avó entrou na escola quando tinha 6 anos, mas não a frequentou por mais do que seis meses. Aprendeu a ler, embora tenha sido convidada a se retirar e obrigada a interromper seu processo de alfabetização por não possuir calçados fechados para frequentar as aulas.

Matriarca dessa parte da minha família, ela sempre demonstrou orgulho em ser uma ótima costureira, autodidata, nadadora e cozinheira. Certa tarde a perguntei: “Quem a ensinou a costurar, vó?”. Ela me respondeu: “Eu mesma!”. Em silêncio, eu a escutava, registrando cada nova informação na memória. Afinal, fui ensinado a ouvir e não a interromper os mais velhos. Quando a visitava, já adulto em sua casinha no Morro do Sereno, sentava em uma de suas duas poltronas de jacarandá que na infância ela unia para me servir como berço. Ali ouvia minha avó recordar dos meus desenhos e de que achava que eu fosse me tornar costureiro. Segundo ela, eu “fazia vestidos de noiva no papel e dava para [ela] guardar”. Sob a mesa, tipo távola redonda, não foram poucas as vezes em que a infância foi imaginada, criada e vivida.

Meu avô possuía uma caligrafia pouco treinada e firme. Sempre pedia para que meu único irmão, quatro anos mais velho do que eu, nossa mãe ou pai lessem os rótulos e documentos; ou, ainda, explicassem e anotassem dados importantes em seu caderninho.

Minha mãe, por sua vez, aprendeu o alfabeto e a realizar contas com dona Doca, vizinha de porta no Morro do Sereno. Entrou na escola e estudou até os 14 anos, saindo após repetir a quinta série. A decisão foi movida pela vergonha, por constrangimentos provocados por um professor e pela rotina de trabalho. Aos 10 anos começou a cuidar das filhas pequenas dos patrões de sua mãe. Com 11 anos, já varria e tirava o pó das coisas. Faltava às aulas semanalmente e só parou de trabalhar aos 16 anos. As interrupções na frequência escolar para ir com a minha avó para o serviço doméstico, somadas à dificuldade de aprendizado e às excessivas imposições dos professores contribuíram para que, assim como a minha avó, minha mãe não concluísse o ensino formal.

“Às terças-feiras eu ia na casa da minha ‘madrinha’, onde eu era autorizada a assistir um pouco de TV”, me conta mamãe, explicando ser ali que aprendeu a gostar de telenovelas e filmes, além das leituras de jornais, revistas e gibis que encontrava no lixo das patroas da sua mãe, minha avó.

Andrea Luisa, minha mãe, ao contrário de minha avó, desenvolveu verdadeiro fascínio por fotografias. Ao casar com meu pai, Joás, ganhou de presente de aniversário de casamento uma câmera fotográfica que nos possibilitou inúmeros registros do nosso núcleo familiar.

Histórias em Livros e Histórias de uma Família Multiracial

Em meados de 2017, quando visitei meus pais, que ainda moravam no Espírito Santo, fiz como sempre faço quando chego em casa: retirei meus livros da bolsa e os espalhei sobre a mesa da sala. Fui surpreendido pela indagação de minha mãe sobre um dos títulos: “E esse livro, sobre o que é?”. Sua atenção foi fisgada por Três Famílias: Identidades e Trajetórias Transgeracionais nas Classes Populares, dos antropólogos Luiz Fernando Dias Duarte e Edilaine Campos Gomes. O livro é um estudo da dinâmica social de três redes familiares de classe popular no Grande Rio. “É um trabalho do pesquisador que estava na minha banca de mestrado”, comentei. “Hum, seu professor, é? Aquele da foto?”, perguntou enquanto folheava o livro e eu consentia balançando a cabeça.

Dias se passaram quando, em certa manhã, acordei e vi minha mãe sentada no sofá da sala segurando o livro. “Ah, menino, tive uma insônia terrível!”, me explicou, ao continuar: “Vim pra sala, vi seu livro e comecei a ler: que legal ele, né?! Esse livro é muito bom! Você já leu?”. Dessa vez a resposta foi negativa: “Encontrei este agora em uma banquinha da Feira do Livro da Cinelândia, a caminho pra cá”, expliquei. O interesse da minha mãe, uma leitora não antropóloga, em relação a um livro de antropologia aumentou minha curiosidade por suas interpretações.

“Ih, sua avó que ia gostar também, porque aqui falam de ruas por onde ela andava, às vezes me levava junto”, lembrou. A partir disso, chegaram narrativas sobre nós consideradas, até então, inéditas por mim. Embora não faça juízos de valor quanto aos hábitos de leitura de ninguém, a pequena biblioteca no móvel da sala da casa dos meus pais é estritamente composta de livros evangélicos pertencentes ao meu pai. Joas Araujo da Silva é um homem negro, heterossexual e cisgênero, nascido em Jacarepaguá, no ano de 1964. Aos 16 anos ingressou como pastor evangélico e missionário neopentecostal, dedicando até o momento 42 dos seus 58 anos de vida a essa vocação.

A recomposição da trajetória familiar paterna alcança meus bisavós Ovídio Correia da Silva, um caixeiro viajante, e Antonia da Silva, descrita por minha mãe como “uma mulher alta, magra, negra e com os olhos azuis”. Uma das minhas tias por parte de pai, conta que eles foram apresentados ao evangelho e ensinados a ler e a escrever por missionários da Igreja Batista no Éden (Itinga), em São João de Meriti. O intuito principal era que pudessem ter autonomia em suas relações com as escrituras bíblicas. Embora Ovídio não tenha efetivamente se convertido, minha bisavó o fez e levou a família por eles constituída para a religião protestante.

Meu avô paterno, Jorge Correia da Silva, nasceu na década de 1930, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar ainda na infância como sapateiro e na adolescência como cobrador de ônibus. Ao atingir a idade de se alistar no Exército, lá ingressou e só saiu após se aposentar. Minha avó paterna, Maria Araujo Correia, nasceu no mesmo ano de 1934. Trabalhou, desde criança, no roçado ou como lavadeira; posteriormente se tornou revendedora de produtos de revistas. Ao se casarem, Maria e Jorge passaram a residir em vilas militares, na Zona Norte e Oeste do Rio.

Uma vez ao telefone, vovó me contou que conseguiu comprar o terreno onde construiu sua casa—que povoa minhas experiências familiares—após trabalhar com colheita de laranjas na área rural da Baixada Fluminense. Meus avós vivem nesse terreno na Vila Operária, em Nova Iguaçu, até hoje. Meus pais construíram a casa onde foram morar após se casarem neste mesmo espaço, assim como outros tios e tias fizeram. Contando com meu pai, meus avós tiveram quatro filhos e três filhas, todos negros, heterossexuais e cisgêneros, como eles, e com diferentes níveis de escolarização. Os homens trabalham como mecânico, armeiro/segurança, gerente de supermercado e—meu pai—pastor evangélico. Já as mulheres, além de donas de casa, trabalham fora, também, como zeladora, cabeleireira/costureira e cuidadora.

“Sobre a família do seu pai eu sei até mais do que da minha”, conta minha mãe, entre um capítulo e outro do meu livro de antropologia. Nas semanas seguintes, em alguns momentos, mamãe suspendia a leitura e me fazia parar o que estivesse fazendo para comentar alguma passagem, frisando que minha avó também iria adorar aquele livro. Às vezes, contava que alguns daqueles lugares descritos na obra já não eram ou ainda eram daquele jeito. Um mergulho em suas memórias de carioca, favelada e suburbana. Deu até risadas em alguns momentos. “Quando mesmo que você vai embora?”, perguntou. “É que eu preciso saber do final da história”, dizia com a aproximação da minha partida. Ao abrir a possibilidade de deixá-lo lá com ela, respondeu: “Acho que então vai dar tempo. É que eu estou me segurando para não ir logo ao final do livro e acabar perdendo a trama das famílias desse romance!” Ao fim, suas estratégias de leitura se mostraram muito mais interessantes do que as minhas.

Recentemente, propus uma nova leitura, desta vez conjunta com minha mãe. O livro proposto chama-se Um Defeito de Cor, da escritora negra brasileira Ana Maria Gonçalves. Centrado na vida de Kehinde, uma mulher octogenária e cega, ela relata sua vida à afilhada para que sua história, ao estar escrita, possa, por sua vez, ser lida pelo filho que teve quando jovem e que foi vendido pelo próprio pai para quitar dívidas de jogo. Em Daomé, na África, foi sequestrada e escravizada aos 6 anos de idade, traficada para o Brasil do século XIX. Sua luta e conquista da liberdade são pano de fundo. Igualmente, contribuem para estabelecer outras vozes e possibilidades narrativas para lapsos históricos produzidos pelo apagamento e silenciamento provocados pelo regime escravista.

Emprestei meu exemplar à minha mãe junto ao desafio de realizar a leitura comentada e compartilhada. O volumoso exemplar de 952 páginas, dividido em dez capítulos, não foi recebido com temor por ela. Pelo contrário, o desafio de encarar a leitura enquanto estudo, auxiliado por anotações em caderno e consulta ao filho professor, foi aceito. Aprofundamos e produzimos novos e inusitados vínculos nessa co-leitura. Tenho considerado este processo de co-leitura com minha mãe como um exercício amplo de uma coeducação intergeracional e racial, onde a oralidade e a escrita se misturam, acionadas também por memórias fotográficas.

“Como é isso dos africanos serem islâmicos como descrito neste livro?”; “Os Malês eram importantes, né?!”; “Tem raça e etnia, é isso?” Passei a receber esses comentários e perguntas pelo WhatsApp, no cotidiano, e a estremecer de pavor com a possibilidade de não conseguir aprender para ensinar. Tem, também, a animação e as novas motivações para desafios mediados por mais estudos e leituras.

As conversas com a minha mãe, felizmente, não me permitem esquecer que é preciso assumir tudo aquilo que desconhecemos, além dos nossos constantes processos de aprendizados. Em outras palavras, que ninguém tem conhecimento sobre tudo, tendo ou não títulos adquiridos pelo ensino formal, no meu caso, por exemplo, por ser doutorando e no de meu irmão por ter se tornado advogado. A família ensina tanto quanto textos acadêmicos ou horas despendidas nas cadeiras das universidades. É preciso que aprendamos a formular perguntas sem tanto medo de errar. E, principalmente, evitar o silenciamento de quem teme ser discriminado ao perguntar por desconhecimento ou por falta de estudo formal. Por vezes, a ausência de títulos e diplomas são compreendidos como sinônimo de falta de conhecimento, conhecimento este fundamental para possíveis e desejáveis trocas entre gerações interraciais, como no caso da minha família.

Aprendi o quanto nossas memórias faveladas podem ser substrato para a construção de novas leituras compartilhadas sobre o mundo. E que há espaço na família para o desmantelamento de opressões sistêmicas e interseccionais como o racismo e o classicismo, mas também a misoginia e o machismo.

A família, primordialmente, um ambiente de trocas, é um local ideal para estimular ações educativas antirracistas, sobretudo em famílias como a minha, compostas por pessoas brancas e negras, da favela e da Baixada, com níveis de escolaridade em ascensão—infelizmente, ainda lenta e gradual. Aposto pessoalmente e enquanto profissional, na necessária intimidade com a leitura, cujos primeiros pontapés em meu caso ocorreram junto a minha mãe. Seu hábito e prazer, adquiridos desde nova, se mantém pelo cotidiano estudo da Bíblia ou com os livros espalhados por seu filho caçula sobre a mesa da sala de sua casa.

Sobre o autor: Nathanael Araujo é cientista social, doutorando em antropologia social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), leciona na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Sobre a artista: Natalia de Souza Flores é cria da Zona Norte e integrante das Brabas Crew. Formada em Design Gráfico pela Unigranrio em 2017, trabalha como designer desde 2015. Lançou a revista em quadrinhos coletiva ‘Tá no Gibi’, em 2017 na Bienal do Livro. Sua temática principal é afro usando elementos cyberpunk, wica e indígena.

Esta matéria faz parte da nossa premiada série, Enraizando o Antirracismo nas Favelas. e também de uma parceria com o Núcleo de Estudos Críticos em Linguagem, Educação e Sociedade (NECLES), da UFF, para que seja utilizada como um recurso pedagógico em escolas públicas de Niterói.