Esta matéria faz parte da série de matérias do projeto antirracista do RioOnWatch. Conheça o nosso projeto que traz conteúdos midiáticos semanais ao longo de 2021: Enraizando o Antirracismo nas Favelas. Para contribuir com essa pauta, clique aqui.

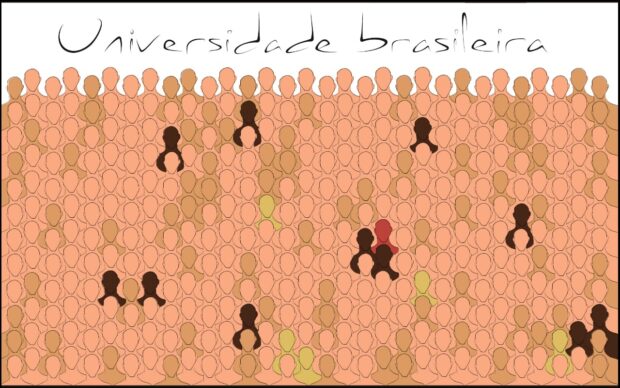

A política de cotas, estabelecida em 2012, abriu as portas do ensino superior para alunos pretos e pardos, pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas, modificando o perfil daqueles que estão nas universidades públicas do país. Quase uma década após sua aprovação, os números mostram que os jovens negros já são maioria nas universidades brasileiras, expressando cada vez mais a configuração da sociedade brasileira, onde mais da metade da população é autodeclarada parda ou preta.

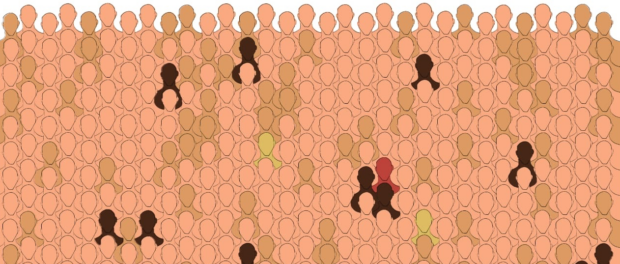

Com mais estudantes não-brancos—pretos, pardos, indígenas e outros—chegando ao ensino superior, a expectativa era de que essa mudança de perfil chegasse também ao quadro de professores, o que ainda está longe de acontecer. A docência nas universidades brasileiras ainda é uma profissão exercida, majoritariamente, por homens brancos, segundo dados do último Censo do Ensino Superior, realizado em 2019 pelo MEC. Dentro do universo de quase 400.000 professores universitários, aproximadamente 67.000 se autodeclaram pretos ou pardos.

Com mais estudantes não-brancos—pretos, pardos, indígenas e outros—chegando ao ensino superior, a expectativa era de que essa mudança de perfil chegasse também ao quadro de professores, o que ainda está longe de acontecer. A docência nas universidades brasileiras ainda é uma profissão exercida, majoritariamente, por homens brancos, segundo dados do último Censo do Ensino Superior, realizado em 2019 pelo MEC. Dentro do universo de quase 400.000 professores universitários, aproximadamente 67.000 se autodeclaram pretos ou pardos.

O baixo número de professores negros nas universidades implica, aos poucos que chegam a esses espaços, constrangimentos sutis e cotidianos. Para Flávia Rios, socióloga e professora da UFF, ver uma pessoa negra como docente é um fato que, ainda hoje, causa estranheza. Ela conta já ter ouvido algumas vezes comentários sobre não ter “cara de professora”. Em outra situação, durante reunião de departamento com outros colegas docentes, foi confundida por eles que acharam se tratar de uma estudante.

“As pessoas negras sofrem esses constrangimentos nas instituições universitárias porque ninguém espera que sejam docentes. Então, é muito curioso ouvir de funcionários, terceirizados ou não, que eu não tenho ‘cara de professora’. Mas eles não falam isso porque estão me discriminando, eles falam porque não estão acostumados a ver. Eles passaram ali anos e anos trabalhando e nunca viram ou viram raramente uma pessoa negra como professor”, avalia a professora.

De origem humilde, Flávia foi a primeira da família a chegar ao ensino superior. A entrada na Universidade de São Paulo (USP) não foi ao acaso, mas determinada pela moradia estudantil oferecida pela instituição (CRUSP). Naquela época, o debate sobre políticas afirmativas ainda estava distante de se tornar uma medida concreta. Assim como as demais universidades, a USP no começo dos anos 2000 era um espaço ainda mais elitizado e branco do que é hoje. Flávia representava o perfil oposto da maior parte dos estudantes: negra, oriunda de escola pública, cujo núcleo familiar tinha poucos anos de estudo.

A presença de pessoas pretas e pardas nas salas de aula no ensino superior se tornou mais comum após a aprovação da lei de cotas, em 2012. O acesso desse grupo às universidades, na visão de Flávia, representa uma política efetiva de combate às desigualdades, ainda que muito tenha que ser feito para garantir a permanência e a inserção profissional dos estudantes negros após sua formação.

“Uma pessoa que vem de origem operária, ou que, sei lá, não tem uma formação ou até nem tem um vínculo profissional estável, se ela tem um filho que ingressa em uma instituição universitária, as chances de esse filho ter uma vida melhor, ter uma profissão, ganhar melhor, dar melhores condições para a sua própria família de origem e para a sua família que vai se constituir, ou para ele próprio, são muito maiores do que se a pessoa simplesmente se reproduzir na sua própria classe social”, observa Flávia.

A avó do professor Luiz Fernando Villalba sabia muito bem disso. Ela estudou apenas até a quarta série, mas sempre insistiu com o neto sobre a importância do estudo. A maior incentivadora era também a pessoa que espremia o orçamento para pagar parte da mensalidade da faculdade de Luiz Fernando. A graduação em publicidade foi cursada na Universidade Estácio de Sá, mesma instituição privada em que ele trabalha hoje, como professor. O caminho até a docência, no entanto, não foi rápido e nem fácil.

“Eu sempre costumo dizer que entre eu me formar na primeira graduação e eu entrar numa sala de aula da docência superior, são dez anos. O que eu fiz nesses dez anos? Eu fiquei esperando? Não. Eu trabalhei como peão de chão de fábrica lá em Belford Roxo, eu trabalhei vendendo celular em loja de operadora, eu trabalhei como vendedor de uma empresa que trabalha com licitação pública na área de informática. Aí eu fui ser fotógrafo da universidade que eu trabalho hoje. Eu não podia ficar esperando acontecer alguma coisa até eu entrar na sala de aula. Eu tive que me virar, mas sempre focado, sempre com pensamento naquilo que eu queria”, lembra o professor.

Foram alguns anos como fotógrafo na mesma instituição. Nesse período, Luiz Fernando cursou uma segunda graduação, em História, e fez também uma especialização que o habilitou a dar aulas. O primeiro contato com a docência veio a partir de um curso de curta-duração, que acontecia nas férias. Depois veio a oportunidade de ministrar uma disciplina e em 2012 passou a integrar o quadro fixo de professores da instituição. A transição de funcionário administrativo à docente era a realização de um sonho, mas Luiz Fernando conta que essa mudança causou estranheza nos demais professores da instituição.

“Quantas e quantas vezes eu entrei na sala dos professores, dei bom dia e ninguém me respondeu? Dava boa noite e ninguém me respondia? Porque eles estavam acostumados a me ver como o rapaz que tira foto, o fotógrafo, o menino da foto. Cansei de fazer foto para crachá dos professores, cobrir evento dos cursos, fazer foto para os campi…” conta Luiz Fernando. Segundo ele, demorou até que sua presença fosse normalizada nos espaços frequentados apenas pelos professores.

O número reduzido de pessoas negras seguindo carreira como docente também é uma realidade vivenciada por Luiz Fernando na universidade privada, onde estudou e trabalha atualmente. O professor, que dá aula para cinco cursos diferentes, conta que por várias vezes já se viu como o único negro do corpo docente de determinado curso. O cenário atual não é tão diferente daquele que se mostrava no começo dos anos 2000, quando ele cursou publicidade na instituição. Luiz Fernando diz não se recordar de ter tido um professor que possa ser reconhecido como preto ou pardo durante a graduação.

Se perceber enquanto a única pessoa negra presente em algum ambiente é um sentimento bastante conhecido pelos professores pretos e pardos no decorrer da sua formação e também no seu exercício profissional. Uma sensação que a professora Helena Castro demorou a notar. Adotada por uma mulher branca antes dos dois anos de idade, ela conta que só foi se entender enquanto negra depois de adulta. Segundo ela, nunca percebeu se era a única nos espaços porque até então a questão racial não a pertencia. Helena foi ensinada, quando criança, que suas conquistas ou fracassos eram consequências exclusivas de seu esforço. A consciência sobre sua negritude e a compreensão dos efeitos do racismo foram questões ausentes em boa parte de sua vida.

Para Helena, o despertar para a identidade racial aconteceu quando fazia doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela relembra uma situação que aconteceu na saída de uma das aulas do curso. No caminho de volta para casa, percorrendo a pé uma rua escura, topou com um rapaz negro, que a parou. A professora conta que no início sentiu muito medo, mas foi surpreendida ao ser chamada por ele de “irmã”. O rapaz perguntou o que ela fazia tarde da noite sozinha na rua e demonstrou surpresa quando ela contou sobre o doutorado.

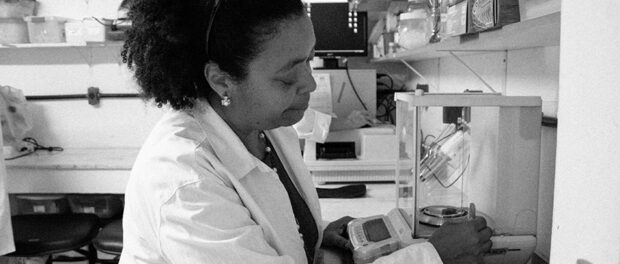

“Ele veio falar comigo como reconhecimento racial. Eu falei de uma situação que é rara nos Estados Unidos, que é o negro que consiga fazer pós-graduação e ele me deu uma palavra de acolhimento, algo como: ‘Pelo amor de Deus, continua aí!’. Foi aí que me bateu a cor e, a partir dali, eu passei a olhar em volta e percebi que no prédio onde eu estudava na Universidade da Califórnia, que era enorme, só tinha um negro. Comecei a pensar nisso nessa esfera científica. Por exemplo, eu fui a um congresso de biotecnologia e estava apresentando um pôster, um rapaz veio e falou: ‘Eu estou tão feliz que você está aqui!’ E eu entendi que isso [a felicidade dele] era porque eu era negra”, observa Helena Castro, professora da área de biologia da UFF há quase duas décadas.

Entre a Graduação e a Docência, Há Quantas Pedras?

Os anos de estudos necessários para a formação de um professor universitário geram custos que, por vezes, estudantes e familiares não conseguem arcar. Além dos gastos diretos, o tempo dedicado à formação não está sendo consumido por um trabalho remunerado. Por isso, as bolsas de pesquisa e as políticas de incentivo à permanência são tão fundamentais para que mais estudantes negros ou oriundos de famílias pobres consigam se dedicar à sua própria formação.

“A redução dos recursos impacta diretamente as políticas de assistência estudantil, tanto na graduação, quanto na pós, assim como as políticas que têm precarizado as instituições financiadoras [de pesquisa], o que têm impacto direto em qualquer política de ação afirmativa, em especial na pós-graduação. As políticas de restrição das agências são políticas que impedem, diretamente, não só a pesquisa, mas que as pessoas pobres, que tenham poucas condições de permanecerem como pesquisadoras nas universidades sigam a carreira acadêmica”, avalia a socióloga Flávia Rios. Para a professora, as reduções orçamentárias na ciência e na educação têm impacto direto na entrada e, principalmente, na permanência de negros e pobres na pós-graduação das universidades públicas.

Garantir a sobrevivência do aluno durante a formação é uma preocupação apontada também pelos professores Luiz Fernando e Helena Castro. Eles ressaltam o baixo valor das bolsas de mestrado e doutorado, que ainda exigem do estudante dedicação exclusiva. Ou seja, o aluno não pode exercer outra atividade profissional para complementar a renda e a bolsa não sofre reajuste desde 2013. Para a professora Helena Castro, do Instituto de Biologia da UFF, as dificuldades financeiras no período de formação ajudam a determinar o perfil dos docentes no ensino superior.

“Para muitas vagas no ensino superior é exigido mestrado e doutorado, onde as bolsas não sobem há tempos. A partir disso, a tendência de pessoas negras chegarem até esse ponto e estarem aptas é menor. E ainda tem outra coisa, qual emprego que você tem garantido como aluno de mestrado ou doutorado? Nenhum, você tem a rua garantida”, afirma Helena.

A questão financeira impacta, especialmente, os estudantes pretos e pardos porque no Brasil a pobreza tem cor. Pouco mais de 55% da população se autodeclara preta ou parda, mas essas pessoas não ocupam proporcionalmente todos os espaços. Quando olhamos para a faixa populacional mais pobre do país, 75% são pessoas negras. O mesmo grupo se torna minoria–28%–quando observamos a parcela mais rica da população. Os dados são do último relatório Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, publicado em 2019, pelo IBGE. Ainda segundo o estudo, uma das explicações para esse abismo na renda entre brancos e negros pode estar no acesso desigual à formação educacional e aos cargos gerenciais no mercado de trabalho.

Depois da política de cotas na graduação, que impulsionou a entrada de estudantes pretos e pardos nas universidades públicas, uma portaria do MEC aprovada em 2016 passou a recomendar a reserva de vagas nos cursos de pós-graduação para candidatos negros, indígenas e pessoas com necessidades específicas (PNE). Apesar de não ter caráter obrigatório, Flávia, diz que grande parte dos programas está, pouco a pouco, incorporando a medida.

No entanto, apenas a garantia do acesso à formação não seria suficiente para mudar o quadro profissional da docência no país. Por isso, em 2014 foi criada uma lei de cotas para concursos federais, que destina cerca de 20% das vagas para candidatos pretos e pardos. O objetivo da lei, segundo Flávia, é enfrentar as desigualdades nas carreiras não apenas entre os docentes, mas contemplando todo o serviço técnico das instituições federais. No entanto, depois de sete anos da sua aprovação e perto de expirar sua validade, o cenário pouco foi alterado.

“O que parece, no que toca aos técnicos, a toda carreira técnica da universidade, essa política de ação afirmativa tem funcionado. Agora, no que diz respeito aos docentes não, não tem funcionado. E por que não tem funcionado? Porque as universidades interpretaram a lei no seguinte termo: olha, a gente precisa ter, pelo menos, três vagas para que uma seja destinada a reserva de cotas, quando na verdade é raro que você tenha um concurso com três vagas. Então, o concurso só tem uma vaga ou duas, ou seja, não se aplica a lei na leitura deles. Muitas instituições adotaram essa visão, ou seja, não se aplica nunca”, argumenta Flávia.

A professora ressalta também que a reserva de vagas proposta pela lei vale apenas para universidades federais e não contempla instituições estaduais, municipais ou particulares. Entre 2012 e 2019, o número de professores autodeclarados pretos e pardos saiu de 12% para 17%, enquanto o de professores autodeclarados brancos subiu de 45% para 53%. Os dados do último Censo do Ensino Superior, divulgado em 2020, indicam uma mudança tímida, ainda bem distante do ideal, desenhando um quadro pouco representativo da população negra na educação superior brasileira.

Sobre a autora: Jaqueline Suarez é jornalista e estudante de mestrado na UFF. É também comunicadora popular e vídeo-documentarista

Sobre a artista: Jônatas Ariel é ilustrador e desenhista digital. Jônatas vive no subúrbio do Rio de Janeiro.

Esta matéria faz parte da série de matérias do projeto antirracista do RioOnWatch. Conheça o nosso projeto que traz conteúdos midiáticos semanais ao longo de 2021: Enraizando o Antirracismo nas Favelas. Para contribuir com essa pauta, clique aqui.