Esta matéria faz parte da série de matérias do projeto antirracista do RioOnWatch e também de uma parceria com o Núcleo de Estudos Críticos em Linguagem, Educação e Sociedade (NECLES), da UFF, para que seja utilizada como um recurso pedagógico em escolas públicas de Niterói. Conheça o nosso projeto que traz conteúdos midiáticos semanais ao longo de 2021: Enraizando o Antirracismo nas Favelas. Para contribuir com essa pauta, clique aqui.

“Os alunos sempre me perguntam: professora, você vai embora? Eu digo que não. Aqui é meu lugar.”

É com essa afirmação que a professora Jacqueline Lucia Guimarães, 42 anos, explica a relação dela com o Morro do Palácio. A comunidade é localizada no bairro do Ingá, em uma região valorizada do centro de Niterói, vizinha dos campi da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do Colégio Estadual Aurelino Leal, onde Jacqueline trabalha há seis anos.

Nascida e criada na Baixada Fluminense, a educadora se mudou para a cidade de Niterói quando ingressou no curso de matemática da UFF em 1998, em uma época que não existiam políticas públicas afirmativas para a população negra. Educadora popular, professora concursada da Secretaria de Educação de Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC) e moradora do Morro do Palácio, a trajetória de Jacqueline revela os percalços que jovens negros periféricos enfrentam para ingressar e concluir a graduação, mas também revela como o acesso à universidade pode transformar rotas e resultar em representatividade dentro de sala de aula.

“Eu sinto que os alunos se surpreendem muito com a minha chegada em sala de aula, porque ao eu entrar à sala de aula, eles já ficam sabendo que eu moro na comunidade do Morro do Palácio. Quando entro na sala, eu noto essa surpresa deles… eu não sei se é pelo fato de eu ser negra ou se é porque moro na comunidade”, conta Jacqueline.

Primeira universitária da família, a educadora precisou morar na Casa do Estudante Fluminense—que atualmente está fechada—para conseguir concluir o curso. Ela teve participação ativa no movimento estudantil da universidade e foi bolsista da Escola de Engenharia. Jacqueline levou oito anos para concluir o curso de matemática, não apenas pela dificuldade da disciplinas da graduação, mas porque se revezava entre aulas na faculdade, estágio docência, e ainda, contribuía com o Pré-Vestibular Social da UFF, sob a coordenação do Professor Jairo Selles.

Ao se formar em 2006, como ainda dava aulas no Pré-Vestibular Social, ela não quis voltar para a Baixada Fluminense, onde foi criada. Alugou um quitinete no centro de Niterói para morar. Porém, com a chegada de dois irmãos que vieram viver com ela para estudar, a falta de espaço deixou ela “inconformada”.

Procurando uma casa para acomodar melhor a família, ela entrou em uma rua íngreme e perguntou a uma senhora se havia alguma casa para alugar. “Ela nunca tinha me visto, mas me indicou que subindo, no final da rua, tinha um senhor que alugava casas. Eu fui. Na verdade, demorou um mês para eu entender que estava dentro da comunidade do Morro do Palácio”, conta rindo.

Foi lá que ela conheceu Seu Antônio. Ele mostrou uma casa, e Jacqueline pediu um prazo: sete dias para ela juntar o dinheiro do aluguel. Para surpresa dela, ele concordou. “Foi assim, a palavra dele e a minha, sem papel, sem nada. Eu pensei que ele não fosse dar crédito a minha palavra, mas ele deu. Voltei sete dias depois, fechei negócio, não teve recibo, mas eu confiei”, lembra.

Dez dias depois, ela mudou para o Morro do Palácio. O ano era 2008. E nunca mais saiu. Em 2014, saiu do aluguel e comprou uma casa na comunidade.

“É incrível como a gente se socializa e se acostuma com um lugar. Eu passei a entender melhor a rotina das pessoas, o ser humano…. também os esquemas ilícitos. Fiz uma comparação com relação a violência, principalmente em relação a drogas. A [minha] conclusão [é] que essas questões não estão especificamente dentro da comunidade. Pode até se concentrar aqui, mas fora dela é a mesma coisa. A violência não escolhe endereço ou classe social”.

Jacqueline completa: “Também analisei o carinho das pessoas. Aqui é diferente. O respeito, a valorização, o acolhimento entre as pessoas é outro. Às vezes, quando acontece alguma situação de violência aqui, os alunos sempre me perguntam: professora, você vai embora? Eu digo que não, que aqui é meu lugar. O Morro do Palácio é meu lugar. Me sinto acolhida aqui”.

Sala de Aula: Um Espaço de Representatividade

“Pensei que aqui é meu lugar. Dentro do Morro do Palácio e na sala de aula dessa escola, na qual sou professora dos meus vizinhos.”

Desde 2003, através da Lei 10.639/03, tornou-se obrigatório no Brasil o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio. A lei fez com que figuras históricas como Tereza de Benguela—que liderou um quilombo no Mato Grosso, no século XVIII—passassem a ser mencionadas em sala de aula. Foi uma reivindicação e conquista do Movimento Negro.

Porém, os reflexos das desigualdades causadas pelo racismo estrutural na construção de espaços estão longe de acabar. O desenvolvimento do ensino da história e cultura afro-brasileira no plano pedagógico, na prática, acaba dependendo da atuação da comunidade escolar.

Professora do Estado desde 2012, a experiência em sala de aula da educadora, revela como a forma da inserção do debate sobre a identidade negra dentro da escola, pode influenciar escolhas estéticas de alunos e professores, além do empoderamento.

“A coisa que eu mais gostei na escola [Arelino Leal] foi a identidade dos alunos. Sabe por quê? Na época, eu alisava meu cabelo. Mas lá, eu via as meninas adolescentes com o cabelo cheio, natural, encaracolado. Achava lindo ver essa identidade negra e afro. Isso chamava minha atenção, porque na outra escola que eu dei aula, eu não encontrava essa identidade… nem fora e nem dentro de mim”, afirma.

O depoimento da professora revela a importância de um ambiente educacional que gera pertencimento e representatividade. “Na primeira escola que trabalhei, eu tinha cabelo natural, mas eu alisei ao ir para lá. Percebo hoje que se minha entrada na sala de aula fosse pelo meu atual local de trabalho, eu jamais teria alisado meu cabelo. Eu me recordo muito bem desse choque de pensamento interno. É claro que a gente não pode generalizar. Cada mulher negra deve usar o cabelo como quiser: liso, natural… mas eu fiquei chocada com a identidade dos alunos na escola que trabalho agora, e como lá me ensinou”. Jacqueline conclui: “Eu aprendi e tive esse resgate de identidade através e com meus alunos. Isso me encantou. Pensei que aqui é meu lugar. Dentro do Morro do Palácio e na sala de aula dessa escola, na qual sou professora dos meus vizinhos”.

Censo Escolar: Frágil para Análises Educacionais por Cor/Raça

O estado do Rio de Janeiro está entre os lugares com o maior número de escolas públicas do mundo, com um total de 1.230 escolas estaduais distribuídas em 92 municípios. De acordo com apuração junto à SEEDUC, entre 729.000 estudantes de ensino fundamental e médio da rede estadual, 320.000 alunos matriculados se autodeclaram negros e pardos, representando 43,89% do público atendido pelo Estado.

Apesar desta representatividade da população negra nas unidades, o Estado não tem informações sobre o quantitativo de professores negros e pardos que trabalham nas escolas da rede. No último levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realizado em 2020, também não há dados do número de docentes por raça e cor que atuam na educação básica, em escolas de nenhum dos estados ou municípios do país. A pesquisa sobre a comunidade escolar é realizada anualmente pelo INEP.

A ausência desses dados chama atenção, porque o quesito raça e cor é um dado de coleta obrigatório do Censo Escolar, desde 2005, conforme estabelece a Portaria nº156, de 2004, por solicitação do Ministério da Educação (MEC). A inclusão do item “raça/cor” por autodeclaração no Censo tinha o objetivo de permitir, através dos dados, a construção de políticas afirmativas por governos estaduais, municipais e federal. Essa modificação no Censo Escolar atendeu uma demanda histórica, de representação, dos movimentos sociais e defendida pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SEDACI).

No entanto, nas estatísticas do Censo Escolar, existem apenas os dados de quesito raça/cor referentes aos números de alunos matriculados. Docentes são segmentados apenas por sexo, faixa etária, nível de escolaridade e formação acadêmica.

No relatório “A Cor ou Raça nas Estatísticas Educacionais: Uma Análise dos Instrumentos de Pesquisa do INEP“, publicado em 2016, o instituto afirma que “dois anos depois [da portaria], as orientações para a coleta do campo [cor/raça] passaram a constar no Caderno de Instruções [do Censo Escolar]”. O órgão enfatizava, inclusive, a “necessidade de se obedecer aos critérios para o preenchimento do campo, considerado obrigatório desde o início de sua coleta”, tanto para docentes quanto para alunos.

As categorias de resposta apresentadas para o quesito cor/raça são similares àquelas disponibilizadas pelo IBGE em seus levantamentos, com a adição da opção “não declarada”.

Porém, o instituto constata que: “o diálogo com os parceiros estaduais e municipais, além de visitas in loco, permitiu constatar que várias escolas não dispunham do campo cor/raça em suas fichas de matrícula de alunos ou em registros administrativos de profissionais escolares em sala de aula. Em decorrência disso, parte do percentual de respostas não declaradas pode ser, em verdade, reflexo do fato de a escola não obter essa informação”. O estudo conclui: “Apesar de ser um campo de preenchimento obrigatório, o índice relativamente elevado de respostas à opção ‘não declarada’ torna-o ainda frágil para análises educacionais por cor/raça a partir do Censo Escolar”.

A educação no Brasil é um direito constitucional, garantido a todos. Mas, para as crianças negras e pardas do país, há desafios particulares que ainda precisam ser enfrentados e que vão além do acesso à educação: não há representatividade suficiente em sala de aula para assegurar à população negra—e branca—uma educação que, tanto no discurso quanto na vivência, combate o racismo estrutural.

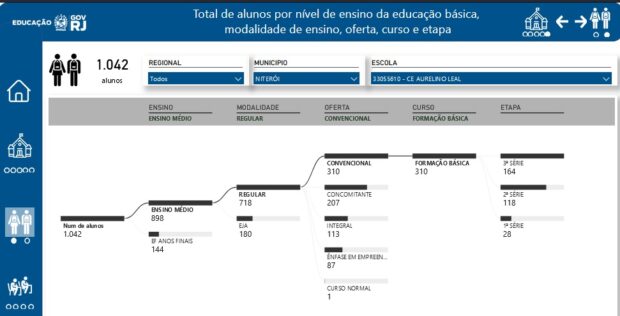

Em pequenas porções, educadoras populares e estudantes, em salas de aulas espalhadas pelo país, e experiências como da professora Jacqueline Guimarães e dos alunos do Colégio Estadual Aurelino Leal, trazem esperanças. No total, a escola tem 1.040 alunos, com 180 matriculados na Educação de Jovens e Adultos.

Sobre a autora: Tatiana Lima é jornalista e comunicadora popular de coração. Feminista negra, integrante do Grupo de Pesquisa Pesquisadores em Movimento do Complexo do Alemão, atua como repórter e gerenciadora de Redes do RioOnWatch. Cria de favela, negra de pele clara, mora no asfalto periférico do subúrbio do Rio e é doutoranda em comunicação pela UFF.

Sobre a artista: Raquel Batista, 19, graduanda em educação artística pela UFRJ, é artista visual, cria de Campo Grande e atual moradora de Engenho de Dentro, na Zona Norte. Trabalha como ilustradora, desenhista e fotógrafa. Ela define que seu objetivo é através da arte, representar pessoas que, como ela, uma jovem negra e periférica, nem sempre são vistas.

Esta matéria faz parte da série de matérias do projeto antirracista do RioOnWatch. Conheça o nosso projeto que traz conteúdos midiáticos semanais ao longo de 2021: Enraizando o Antirracismo nas Favelas. Para contribuir com essa pauta, clique aqui.