Esta matéria faz parte do projeto antirracista do RioOnWatch. Conheça o nosso projeto que trouxe conteúdos midiáticos semanais ao longo de 2021: Enraizando o Antirracismo nas Favelas.

A partir do teste de ancestralidade, equipe negra do RioOnWatch descobre raízes e pertenças, mas também confirma apagamento histórico.

Para a maioria da população negra brasileira saber suas origens é um conhecimento que só pode ser alcançado pela história oral através de relatos de familiares que chegam a duas ou três gerações passadas. Na diáspora do Atlântico Negro, nomes e trajetórias de antepassados morrem quando o mais velho da família morre. Nossos mais velhos são os guardiões de nossa história. Quando eles morrem, morre também a memória dessas raízes, das gerações passadas.

O desconhecimento sobre raízes negras e indígenas não é mero acidente. É fruto de séculos de apagamento histórico do colonialismo português, que arrancou de milhões de pessoas suas histórias, com efeitos até os dias de hoje. Esse apagamento foi perpetuado através dos séculos pelo racismo estrutural com golpe de ouro trazido pela destruição dos arquivos da escravidão—os registros da população africana sequestrada, escravizada e desembarcada no Brasil—por ordem de Ruy Barbosa, então Ministro da Fazenda do Brasil República, em 1890.

O desconhecimento sobre raízes negras e indígenas não é mero acidente. É fruto de séculos de apagamento histórico do colonialismo português, que arrancou de milhões de pessoas suas histórias, com efeitos até os dias de hoje. Esse apagamento foi perpetuado através dos séculos pelo racismo estrutural com golpe de ouro trazido pela destruição dos arquivos da escravidão—os registros da população africana sequestrada, escravizada e desembarcada no Brasil—por ordem de Ruy Barbosa, então Ministro da Fazenda do Brasil República, em 1890.

No Brasil, diferente de outros países colonizadores de origem anglo-saxônica, germânica e holandesa, a estratégia colonial foi prosperar socialmente um tipo de racismo por assimilação e negação da existência de conflitos raciais provenientes da miscigenação. A partir disso, construiu-se o mito da democracia racial amplamente difundido pela interpretação social, e não biológica, de que as relações raciais brasileiras se acomodaram corrigindo a distância social entre a casa grande e a senzala.

Esse complexo conjunto de contradições históricas é uma das razões que explica o fenômeno do teste de DNA no Brasil. Mediante a um país sem memória oficial da escravidão negra e indígena, a possibilidade de coletar uma pequena quantidade de saliva, enviar a um laboratório pelo correio e, pouco tempo depois, receber um e-mail com um mapa detalhado com os países de origem de seus ancestrais, mexe com a curiosidade e cutuca essa ferida colonial da nossa amefricanidade. Afinal, quem eu vejo ao me olhar no espelho?

Amefricanidade é um termo cunhado por Lélia Gonzalez, uma das intelectuais negras mais importantes do país, para se contrapor aos termos impostos pela linguagem racista colonial. Para ela, amefricanidade torna toda uma descendência, antes invisibilizada, visível: não só a dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro, mas também a dos povos originários que viviam na América muito antes de Colombo.

Para Lélia González ainda, nos reconhecer como amefricanos desconstrói o mito da cordialidade e da democracia racial. Evidencia a denúncia do sistema escravista da miscigenação e do branqueamento, constituída a partir da violência racial e sexual contra as mulheres negras.

Portanto, visando esse caminho de volta, entre a população afrodiaspórica, tem se popularizado cada vez mais o teste de ancestralidade de DNA. Um fator para essa popularização é a recente queda dos preços. Agora, empresas como a Genera e a MeuDNA oferecem o kit do teste a um preço relativamente acessível. O valor varia de R$199 a R$399 e o pagamento pode ainda ser parcelado no cartão de crédito em 12 vezes sem juros.

Um Banco de Dados sem Precedentes na História Humana

De acordo com a MIT Tech Review, até o início de 2019, mais de 26 milhões de pessoas haviam se submetido a esse tipo de teste comercial. Até hoje a estimativa é de que mais de 100 milhões de pessoas no mundo tenham tido seu DNA coletado e analisado. Trata-se de um banco de dados sem precedentes na história da humanidade, nas mãos de empresas privadas, que lucram com essas informações.

A Genera não abre publicamente os dados sobre vendas, mas, em entrevista ao RioOnWatch, afirmou que em 2021, o laboratório passou a marca de 200.000 testes. O laboratório MeuDNA também confirmou o aumento das buscas “por testes de ancestralidade e autoconhecimento sobre as origens” nos últimos anos no Brasil, mas não forneceu nenhuma informação sobre a média desse crescimento das vendas de kit.

A Genera não abre publicamente os dados sobre vendas, mas, em entrevista ao RioOnWatch, afirmou que em 2021, o laboratório passou a marca de 200.000 testes. O laboratório MeuDNA também confirmou o aumento das buscas “por testes de ancestralidade e autoconhecimento sobre as origens” nos últimos anos no Brasil, mas não forneceu nenhuma informação sobre a média desse crescimento das vendas de kit.

Ambas as empresas garantiram ao RioOnWatch que seguem as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e que guardam material genético em “nuvens seguras”. Também afirmaram que o cliente pode solicitar a qualquer momento, a eliminação do seu material genético do banco de dados, respeitando o direito a privacidade de dados.

De acordo com os laboratórios, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais procuram os testes. Na Genera, a maioria dos clientes são do sexo masculino, embora a porcentagem de mulheres seja maior entre os 36 e 40 anos. Já no laboratório MeuDNA, as mulheres representam 54% das pessoas que adquiriram o teste e os homens, 46%.

Entre março a junho de 2021, três integrantes da equipe do RioOnWatch realizaram testes de ancestralidade. A partir de agora, eles relatam em primeira pessoa o impacto e a experiência da descoberta das origens.

“Saber a Nossa Origem Devia Ser um Direito de Todos”

Essa é a opinião de Gisele Moura, 28 anos, que articulou o série sobre justiça energética do RioOnWatch. Ela nasceu em Cajamar, cidade com apenas 62 anos de existência na região periférica da Região Metropolitana de São Paulo. A história do surgimento da cidade se inicia com o “desenvolvimento” ligado à mineração e à indústria de cimento Portland, não existindo relatos científicos da presença das populações tradicionais negras, indígenas ou quilombolas no território. Segundo ela, o hábito cultural local é vangloriar o desbravamento dos bandeirantes, colonizadores portugueses que, a partir do século XVI, viajavam pelo interior do Brasil para traficar produtos, capturar indígenas e escravizá-los.

“A minha busca pela ancestralidade começou quando passei a sentir falta da história sobre minha própria origem sendo uma mulher preta e periférica, uma necessidade de respostas que chegou através da espiritualidade, mas também porque como estudante do curso de ciência ambiental na UFF, escolhi produzir uma escrevivência no trabalho de conclusão de curso. A ideia era compreender a pertença e a relação das questões ambientais a partir de uma cosmologia ancestral preta: onde nós somos a própria natureza e sua força de ação.

É curioso ser preta no Brasil, pois essa condição de nascença já nos coloca em um local de não ser, de não pertencer e de não existir. Em 2017, fui a Búzios, no Rio de Janeiro. Era a minha primeira vez na cidade e conheci um local muito especial chamado Ponta da Lagoinha, com formações rochosas e piscinas naturais de água cristalina. Nesse mesmo lugar, uma placa indicava que ali ocorreu o evento tectono-metamórfico mais recente do Brasil [o último evento de colisão entre a África e a costa brasileira]. Isso significava que ali, onde meus pés tocavam descalços, ocorreu a separação entre a África e a costa brasileira.

O Brasil foi o maior território escravista. Sozinho, recebeu 40% dos 12,5 milhões de africanos embarcados à força para o continente americano. Chegaram às Américas 10 milhões e 700 mil. Morreram 1 milhão e 800 mil pessoas na travessia, o que causou distúrbios até na rota dos tubarões devido a quantidade de corpos negros lançados ao mar. Os tubarões passaram a seguir os navios negreiros, à espera da nossa carne.

Se dividirmos essas mortes pelo número de dias, foram lançados ao mar, em média, 14 cadáveres por dia ao longo de 350 anos. ‘O tempero do mar foi lágrima de preto’, como diz Emicida, rapper brasileiro, na canção Boa Esperança. Desde o século XVI, desembarcaram quase 5 milhões de africanos enviados ao Brasil. O tráfico negreiro representou o auge do desenraizamento humano pelo colonialismo. Isso sem contar o extermínio da população indígena, que também segue até hoje.

Em março de 2021, tive a oportunidade de descobrir minha origem realizando o teste pelo laboratório MeuDNA. Durante as reuniões de equipe, falamos sobre a importância da equipe preta dialogar sobre sua ancestralidade. Lembro-me de comentar que, para mim, soava afrontoso ter de pagar para saber minha origem, para resgatar minha história que foi perdida num processo violento de colonização.

Com o resultado, descobri que 64,8% da minha composição genética é africana, sendo 27,3% do norte da África, 26% do oeste da África (16,3% de Angola e 9,9% de Benim), e 11,3% da região centro-leste da África (9,8% de Uganda e 1,5% de Cuxitas).

Também descobri que outra parte de mim (27,9%) vem da Europa, sendo 20,7% da Escandinávia, 5,6% da Grã-Bretanha e 1,6% da Península Ibérica. Meu código genético carrega ainda 7,3% de nativos da América Central (México).

O resultado do teste me trouxe a sensação de validar os meus pés que pulsavam em Búzios. Como ouço na composição de Thiago El Niño: ‘para que eu chegasse até aqui muita gente teve que ser correnteza‘. Das grandes certezas que o teste me trouxe a principal delas foi a do Axé/Asè—palavra em Yorubá que significa ‘nós realizamos’ [‘awá’ (nós) e ‘sé’ (isto é)].

Compreendi que ancestrais meus sobreviveram à separação forçada de suas famílias, ao sequestro, ao tráfico transatlântico, ao trabalho desumanizado, à fome, à tortura… E, ainda assim, sobrou força e Axé para que eu existisse hoje.

O teste me trouxe a certeza de que saber a nossa origem devia ser um direito de todos no Brasil. No meu mundo ideal cada brasileiro preto e pardo deveria receber um teste de DNA junto com a certidão de nascimento.

Sigo pensando sobre deixar meu DNA no banco de dados do laboratório. Apesar do risco que sinto do sistema de poder e do mercado, sinto que meus dados genéticos podem auxiliar mais encontros, despertares e ‘certezas’, como aconteceu comigo.

Então, se meus códigos genéticos auxiliarem mais pretinhos a voltarem para casa, me disponho a manter meus dados. Uma das peças dentre tantas outras no mapa de nós.”

O teste de ancestralidade realizado por Gisele Moura foi cedido pelo laboratório MeuDNa para produção dessa reportagem.

“Sou Como uma Árvore Frondosa que Floresce em um Tronco Cortado”

“Recuperar parte da minha história” foi o que fez Julio Cesar de Mendonça Santos Filho, 32 anos, um homem negro periférico, decidir realizar o teste de ancestralidade. Morador do Zumbi, bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, trabalha como editor em português e em inglês no RioOnWatch desde junho de 2020. Em 2021, foi editor do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas. Empolgado com a perspectiva de recuperar algo de sua ancestralidade, o sociólogo comprou o teste de ancestralidade do laboratório Genera.

“Recuperar parte da minha história” foi o que fez Julio Cesar de Mendonça Santos Filho, 32 anos, um homem negro periférico, decidir realizar o teste de ancestralidade. Morador do Zumbi, bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, trabalha como editor em português e em inglês no RioOnWatch desde junho de 2020. Em 2021, foi editor do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas. Empolgado com a perspectiva de recuperar algo de sua ancestralidade, o sociólogo comprou o teste de ancestralidade do laboratório Genera.

“Ser um homem negro afroameríndio e editor do projeto antirracista é olhar para si através do outro. É se enxergar em outros territórios e entender que não estamos sozinhos. É como escutar meu avô materno Sebastião Fonseca dos Santos (1930-2017) nas tardes de domingo, nos contando nossa história e ensinando tecnologias ancestrais.

Minha família materna é negra, de migrantes nordestinos do estado de Sergipe. Nela, a história oral e as fotos são as únicas bases para acessar nosso passado. As informações que sobreviveram até aqui estão restritas à geração dos avós de meus avós, nascidos após a Lei do Ventre Livre (1871), entre 1870 e 1880, filhos de ventres escravizados. Não sabemos nada para além dessa geração: nem nomes, nem documentos, nem origens, nem mesmo que línguas falavam. É como se viéssemos do nada. Mesmo quando fotos sobrevivem, todas as outras informações se perdem com a morte dos mais velhos.

Já na minha família paterna, lida socialmente como branca, não há interesse pela história da família. ‘De onde viemos?‘, não é uma questão. Porém, sabemos que meu bisavô era filho de portugueses da Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, enquanto minha bisavó era filha de uma indígena manauara com um francês. Apesar de não terem sobrevivido muitas fotografias de meus antepassados paternos, há o senso de origem e de pertencimento ancestral porque existem documentos, ainda que poucos, que contam essa história.

Meu avô Sebastião e eu sempre quisemos encontrar nossas raízes, sempre conversamos sobre o assunto. Sou como uma árvore frondosa que floresce em um tronco cortado. Buscar nossa história é difícil, é como abrir trilhas em busca de caminhos que foram apagados ainda na vinda da África. O conhecimento dos nossos antepassados escravizados nos foi negado. Só sobreviveram os nomes e rostos dos meus tataravós, livres: Margarida de Cortonia, Maria Celina da Conceição e Manoel Agostinho dos Santos. Não sabemos nada sobre suas mães, pais e avós escravizados.

Nenhuma experiência como editor do RioOnWatch foi mais significativa e mexeu tanto comigo quanto a oportunidade de fazer esse exame de ancestralidade e pesquisar sobre isso em família, para o projeto antirracista, enquanto minha avó estava viva. Pude discutir os resultados com minha avó Maria Lúcia Santana Santos (1929-2021) e escutar as mais sábias palavras. A mais velha da família, com 92 anos na época, olhou no fundo dos meus olhos e me disse muito gentilmente: ‘Fico feliz de ver você feliz com esse resultado, mas isso não diz quem somos de verdade’. E completou: ‘Nós viemos de muitos lugares, [o teste de DNA] não é uma sentença’. Parecia que eu estava escutando uma ativista negra contemporânea do movimento negro brasileiro organizado, mas era minha avó na mesa de casa.

Eu sentia como se estivesse, pela primeira vez, acessando, ainda que de forma bastante limitada, um portal cuja passagem sempre esteve completamente bloqueada. Ao conversar com minha família sobre o resultado do teste de DNA, as reações foram variadas. Foram desde o clássico: ‘Para que você quer saber disso? Isso é passado, deixa pra lá!’, até ‘Que incrível, também quero fazer! Como faço? Quanto custa?’. Mas no final todos ficaram curiosos para ouvir o resultado do meu teste de ancestralidade, que também fala sobre eles.

Meu teste de ancestralidade Genera concluiu que: 50% do meu código genético é europeu, com 19% dos Bálcãs, 17% da Europa Ocidental e 11% da Ibéria; 38% é afromeríndio, sendo 35% de África, com prevalência de ancestralidade de 11% da Costa da Mina (incluindo hoje os países Gana, Benin, Togo e Nigéria) e de 8% do oeste e sul da África (Camarões, Gabão, República do Congo, Angola, Guiné Equatorial, Namíbia, África do Sul, República Centro Africana, República Democrática do Congo e o arquipélago de São Tomé e Príncipe) e 8% da Senegâmbia (Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, além de frações de Mali, Mauritânia e Guiné) e 3% dos povos originários da região da Amazônia. A isso também somam-se 9% do Oriente Médio e do Magrebe e 3% da diáspora judaica.

Quando falei do resultado para uma prima, Viviane Agostinho, ela se surpreendeu dizendo que também havia feito um teste de ancestralidade, do laboratório AncestryDNA. Havia feito para ela e para sua mãe, minha tia-avó Ignez, de 89 anos, irmã do meu avô materno Sebastião. Mesmo com bases de dados completamente diferentes, por serem laboratórios de países diferentes, as tendências de origem do meu teste se confirmaram nos resultados delas: nossa origem africana é predominante da Costa da Mina e do Oeste da África, marcadamente da Nigéria, que ocupou 50% do resultado de DNA dela e da minha tia-avó.

Esses exames comprovam que a família brasileira é uma encruzilhada. Especialmente para nós, negros, o exame de ancestralidade é quase um jogo de búzios de genes, que busca desvelar os guardiões não do nosso orí, mas da nossa história afrodiaspórica e amefricana.”

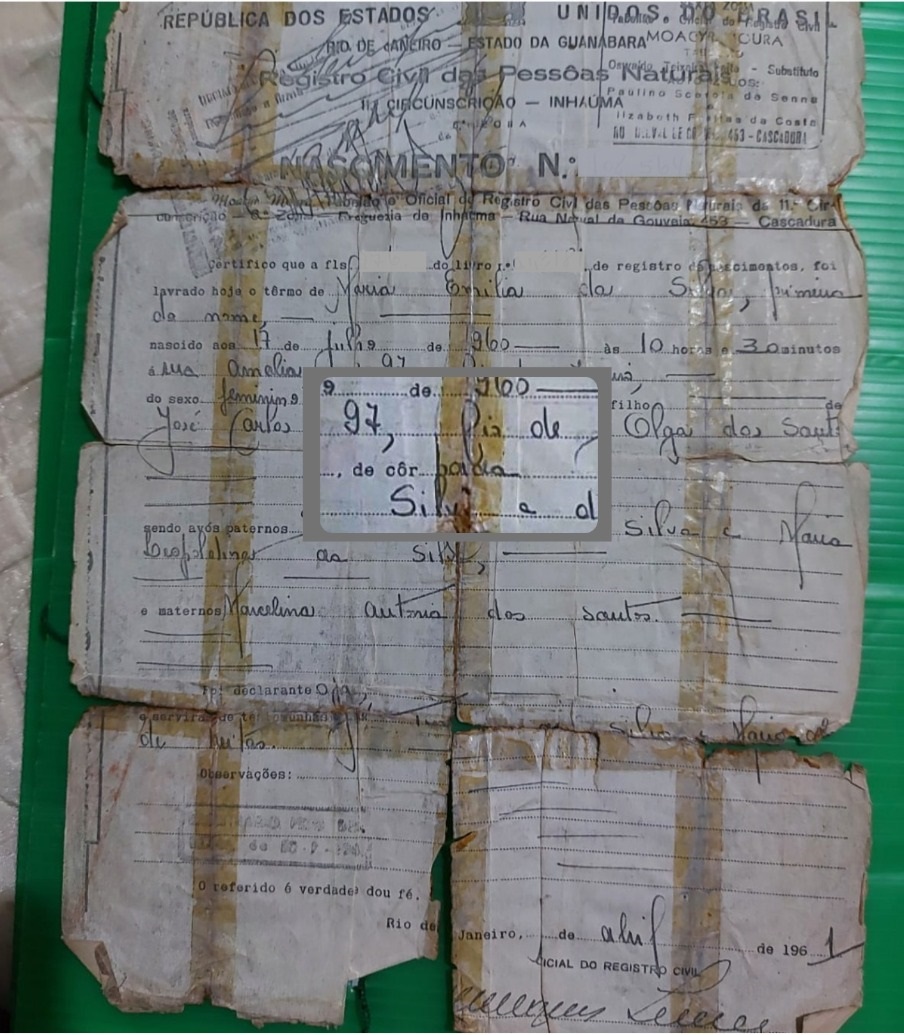

Parda de Certidão, Negra na Vida e por Opção Política

“Me chamo Tatiana Lima, 42 anos, sou repórter especial do RioOnWatch. Em 2o21, atuei como articuladora do projeto antirracista unindo comunicadores populares, ilustradores e equipe de edição. Sou cria de favela, mas hoje moro no asfalto periférico do subúrbio do Rio de Janeiro, no Engenho da Rainha, Zona Norte. Sou uma mulher negra de pele clara, parda de certidão, filha de outra parda de certidão e neta de outra parda de certidão, mas que além desse ‘defeito de cor‘ devidamente tipificado no documento que registra meu nascimento, não carrego o nome do pai.

Eu, minha mãe e minha avó—e provavelmente minha bisavó—assim como minhas tias e primas, somos todas mulheres negras de pele clara. Fazemos parte dos 54% da população brasileira formada de negros, segundo o IBGE. Porém, somente eu sigo ainda viva tendo a chance de entender essa minha identidade racial negra afromericana.

Faço parte da terceira geração descendente de um ventre que presumo não ter sido livre, uma quase certeza histórica a partir do cruzamento das datas que contam a versão oficial da história do país. Não possuo nenhum ancestral materno ou paterno vivo que guarde e transmita, ao menos por memória oral, alguma pista de nossas origens. Não há fotos ou documentos. Nada. Somente a certidão de nascimento de minha mãe.

Foi através dela que vi que, no local do nomes de avós maternos, só há um nome: Marcelina Antonia dos Santos. Foi a partir desse documento que descobri a trajetória de matriarcado da família: uma perpetuação de maternidades solos com pouca ou nenhuma presença da figura paterna. Também foi através dele que entendi meu defeito de cor como estar nesse lugar de pertenças duplas, confirmado pelo exame de ancestralidade.

Segundo o resultado, sou parte da Costa da Mina, do Oeste e Leste da África e até dos Bayaka: povo pigmeu semi-nômade que habita a região da República Centro-Africana e norte da República do Congo. Também sou Amazônia, Andina, Tupi e até indígena norte-americana.

Além da surpresa de pertencer à ancestralidade de um povo pigmeu africano e indígena norte-americano, o que me deixou perplexa—e muito emocionada—foi meu mapeamento revelar que carrego no corpo, uma carga genética de cerca de 40% africana e dos povos originários, com proporções extremamente próximas com diferença de 3% apenas. Também descobri que sou quase 10% originária do Oriente Médio e Magrebe, além de diversas regiões da Europa.

Apesar da minha surpresa, isso faz completamente sentido com minhas vivências. Sou de família de mulheres empregadas domésticas e de um pai nordestino. Quando criança, até os 10 anos de idade, meu cabelo era extremamente preto e liso. Era comum todos falarem que eu parecia uma ‘índia’—termo pejorativo e colonial usado na época.

Criei coragem e liguei para meu pai para perguntar sobre meu avós paternos. Meu cabelo liso e preto de criança certamente vinha dele, que saiu da cidade de São Benedito, no interior do estado do Ceará, aos 14 anos. No Rio de Janeiro, trabalhou em tudo que se pode imaginar. Mora hoje no Complexo da Maré e nunca fala de qualquer memória da família, principalmente dos pais.

Diante das minhas perguntas enviadas por WhatsApp, ele gravou um áudio e, em três falas rápidas, disse que meu avô era cego e era ele, o filho caçula, meu pai, quem andava com uma corda amarrada na cintura para servir de guia do meu avô. Mas meu avô paterno um dia ‘acordou com uma dor de barriga e, depois de alguns dias morreu. Ele não tem certidão de nascimento, porque quando nasceu os registros eram na igreja e ele perdeu a cópia que tinha no Rio de Janeiro. Ele não me respondeu se meu avô paterno era cego de nascença ou se foi em decorrência de diabetes, tampouco o que causou a dor de barriga.

A cidade de São Benedito era um povoado indígena que em 1604 foi invadida pelo explorador português Pero Coelho de Souza, que após subjugar os Tabajaras, montou um quartel-general nesse local. O distrito foi elevado à categoria de Vila em 1872. Meu pai nasceu lá em 1955.

Como filha de uma mulher parda com cabelos crespíssimos, aos 11 anos, meu cabelo começou a ganhar cachos, como em uma transição capilar. Quanto mais cacheava mais eu era identificada como parda e não mais como indígena. Passei a me enxergar como parda, era identificada como parda. Fazia sentido, pois era o que constava na minha certidão e na da minha mãe, até que um dia, eu fui identificada como negra em uma atividade promovida por mulheres jornalistas no sindicato dos jornalistas do Rio de Janeiro.

Era 10 de dezembro de 2005. Lembro porque é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Durante a roda de conversa, as mulheres me citaram como sendo também uma mulher negra. Um pouco sem entender, perguntei o que estava acontecendo. Elas indagaram como eu me autodeclarava. Falei ‘parda…tipo, mestiça’.

Elas me explicaram que o termo mestiça era uma ferida de uma violência colonial, o resultado de um estupro. Perguntei então como eu poderia me descrever. Foi quando todas se levantaram e me abraçaram. Saí dali com três livros dados por elas sobre a história do movimento negro brasileiro, equidade racial e a composição da população negra brasileira.

Daquele dia até eu me declarar como negra publicamente, em 2015, passaram-se 10 anos. Na CPI dos Jovens Assassinados, quando o Movimento Negro gritou ‘pardo é negro, pardo é negro’, porque as autoridades de segurança do Rio tentaram separar das estatísticas negros e pardos para argumentar que a polícia do Rio não era racista, finalmente entendi que um corpo pardo no chão tem sangue negro e indígena escorrendo e é vítima da violência colonial do Estado.

Com o resultado do teste de DNA, descobri que não tenho um defeito de cor, mas uma identidade racial. Sou uma mulher negra na vida e por opção política. Sou um corpo marcado, que carrega a cartografia da história de nossa amefricanidade.

Só por esse motivo, inspirada no relato de Gisele, por hora, eu ainda não solicitei a eliminação dos meu dados da base de dados do laboratório. Como fiz MeuDNa e Genera, optei por deixar meus dados disponíveis somente em um dos laboratórios.“

Os testes de ancestralidade realizado por Tatiana Lima foram cedidos pelos laboratórios MeuDNa e Genera para produção dessa reportagem.

Sobre os autores:

Tatiana Lima é jornalista e comunicadora popular de coração. Feminista negra, integrante do Grupo de Pesquisa Pesquisadores Em Movimento do Complexo do Alemão, atua como repórter especial no RioOnWatch. Cria de favela, negra de pele clara, mora no asfalto periférico do subúrbio do Rio e é doutoranda em comunicação pela UFF.

Gisele Moura é uma mulher preta, filha do subúrbio paulista que contrariou as estatísticas e se tornou Cientista Ambiental pela UFF, sendo também co-fundadora do Núcleo Preto do mesmo curso. Hoje, atua como coordenadora na Rede Favela Sustentável*, e ainda encontra tempo para sensibilizar na trama do crochê.

Julio Santos Filho é bacharel em Relações Internacionais (UFF) e mestre em Sociologia (IESP-UERJ). Homem negro da Ilha do Governador trabalha desde 2020 como editor em português e inglês do RioOnWatch. Em 2021, foi editor do Enraizando o Antirracismo nas Favelas, projeto medalha de prata no The Anthem Awards.

Sobre a artista: Raquel Batista é artista visual e trabalha como fotógrafa e ilustradora. É estudante na Escola de Belas Artes da UFRJ, mulher negra e moradora da Zona Oeste do Rio.

Esta matéria faz parte da série antirracista do RioOnWatch. Conheça o nosso projeto que trouxe conteúdos midiáticos semanais ao longo de 2021—Enraizando o Antirracismo nas Favelas: Desconstruindo Narrativas Sociais sobre Racismo no Rio de Janeiro.

*A Rede Favela Sustentável (RFS) e o RioOnWatch são projetos da Comunidades Catalisadoras (ComCat).