Essa é a primeira parte de uma série de quatro artigos sobre a Zona Portuária do Rio de Janeiro. Leia a segunda aqui.

“A Zona Portuária será a porta de entrada para o Rio de Janeiro Olímpico”: desde que os projetos da concessionária Porto Maravilha começaram a ser implementados em 2011, é comum escutar que a região abrangendo os bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo seria a porta de entrada para turistas que chegassem na cidade. Um lugar assim deve, portanto, ser representante do resto da cidade, das suas noções de beleza, progresso e desenvolvimento. Mas qual Rio de Janeiro a Zona Portuária poderia mostrar, se passássemos por essa “porta de entrada” com um olhar mais crítico, aprofundado e cuidadoso do que o de um típico turista? O que esse lugar poderia dizer sobre o resto da cidade e o tipo de lógica que coordena a sua construção?

Para o fotógrafo Maurício Hora, que nasceu e cresceu no Morro da Providência, os projetos de renovação, acompanhados do aumento exponencial do custo de vida, têm construído uma região portuária que vem progressivamente excluindo a população pobre e negra da região e de seus projetos: “Eles falam do ‘Circuito de Herança Africana‘, mas cadê as pessoas? Cadê os negros que moram aqui? (…) Estão sendo removidos–de uma forma muito sutil, mas estão sendo”.

Quando não causada por remoções e desapropriações, a saída de moradores antigos, a consequente transformação das comunidades ali formadas e o apagamento seletivo da história do lugar se dão pela pressão econômica. Na Rua Barão da Gamboa, por exemplo, morava Seu Paulo, Maurício conta: “Ele era de religiosidade africana e tinha um terreiro lá. Sugeriram que ele vendesse a casa e comprasse uma outra, e ele saiu da região. O Seu Paulo tinha que estar aqui!” E o terreiro de Seu Paulo não foi o único espaço historicamente negro a ser expulso da região. A ele se reúnem as ocupações urbanas em prédios que estavam abandonados há anos, e que foram alvo de despejos nos últimos anos, como a Zumbi dos Palmares, Casarão Azul, Machado de Assis, Flor do Asfalto e Quilombo das Guerreiras–todos desalojados nos últimos cinco anos.

Mas não é de hoje que a Zona Portuária é palco de remoções, desapropriações, demolições e soterramento de memória, cultura e presença negra em nome do “progresso” e do “embelezamento” da cidade. Um dos primeiros documentos de planejamento urbano do Rio de Janeiro–o Relatório Beaurepaire–deixa isso bem claro. Escrito pelo engenheiro militar Henrique de Beaurepaire Rohan em 1843, o relatório visava “sanear moralmente e esteticamente” a cidade. Enquanto o relatório recomendava que essa missão fosse cumprida nos distritos onde morava a elite através do calçamento e nivelamento das ruas, na região portuária ele sugeria a “reconstrução completa” de tudo o que estivesse entre a Praça da Aclamação e o mar–que hoje corresponderia com a área entre a Praça da República e a Rua Sacadura Cabral. Essa reconstrução na verdade significaria a demolição de 5.657 edifícios–aproximadamente 40% das construções então existentes nos distritos que hoje correspondem aos bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo.

Mas por que havia tanta “preocupação” com essa região da cidade?

No Rio de Janeiro do século 19, não muito diferente do Rio de Janeiro de hoje, o espaço urbano era rigidamente dividido em hierarquias. Os distritos que hoje corresponderiam à área entre a Praça Quinze e a Candelária, por exemplo, eram reservados majoritariamente para a aristocracia, os comerciantes e a elite religiosa. Ali se encontravam as igrejas mais luxuosas, os escritórios de advocacia, a antiga casa da Família Real Portuguesa, etc.

Já os distritos de Sant’Anna e Santa Rita isolados pelo mangue–que existia onde hoje é a Cidade Nova–e os morros da Conceição, Livramento e Saúde, haviam sido destinados para tudo aquilo que a burguesia não queria ver. Apesar de abrigar um dos portos mais importantes das Américas, sendo portanto central para o funcionamento da economia capitalista-escravagista, a região era vista como um espaço reservado para o que as elites brancas consideravam ser sujo, indesejável, doente, ou descartável.

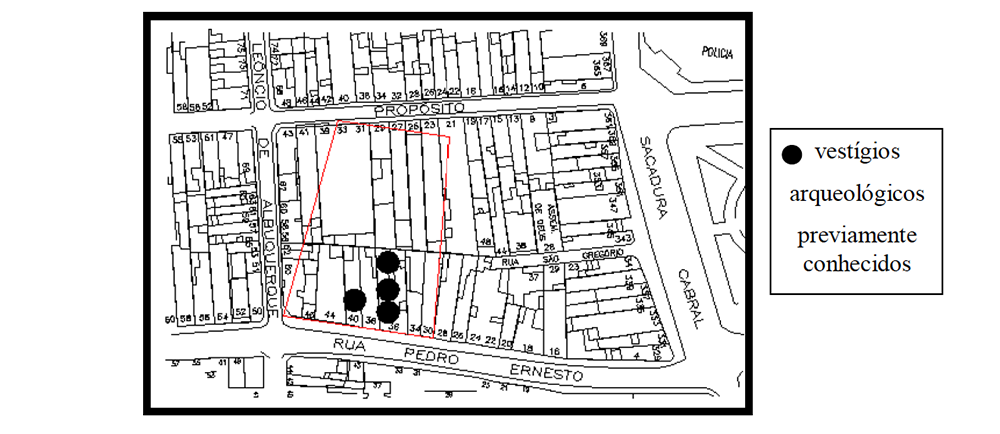

Aquela região havia sido, antes mesmo da publicação do Relatório Beaurepaire, o lugar por onde africanos escravizados chegavam, onde eles eram vendidos, enterrados, enclausurados. O Cais do Valongo, instalado na região da Gamboa em 1811, só fora ali construído por conta da necessidade de mover o porto de escravos–e consequentemente a presença de negros e negras que acabavam de chegar de uma viagem cruel e degradante–para longe do distrito de São José, na atual Praça XV. Durante os vinte anos em que funcionou como porto receptor de mais de 500 mil africanos em cativeiro–metade do número de africanos levados para todos os Estados Unidos em um só porto–o Cais do Valongo movimentou um intenso mercado de escravos na atual Rua Camerino, e o Cemitério dos Pretos Novos, na atual Rua Pedro Ernesto, funcionava como um espaço de despejo de lixo urbano onde os corpos de africanos recém-chegados eram jogados e incinerados.

Enquanto isso, os negros e negras que sobreviviam à viagem, e/ou conquistavam liberdade do trabalho forçado, poderiam ser criminalizados. Isso acontecendo, eram mandados para a prisão que existia na atual Rua do Acre até 1835–ou tidos como loucos, por sua cultura e religiosidade, e portanto enclausurados no Hospício de Nossa Senhora da Saúde, a partir de meados da década de 1850.

Além do cais, dos mercados e armazéns, do cemitério, da prisão e do hospício, a região era também associada com a negritude–e portanto com tudo o que era “descartável” para as elites brancas–pela resistência cultural, religiosa e política que dominava o território ocupado pelos negros e negras desde o século 19 até o século 20. Era essa resistência, por exemplo, que transformava o local do atual campo de Santana–lugar do pelourinho–em espaço de batuques, capoeira e dança nos domingos durante a segunda metade do século 19. Foi também essa mesma resistência que trouxe veteranos da Guerra de Canudos a ocupar a primeira favela, o Morro da Providência, em protesto ao não-cumprimento das promessas de moradia e dignidade, no fim daquele mesmo século. Foi ainda lá, nos bairros da Saúde e da Gamboa, que a polícia de Pereira Passos encontrou a maior resistência quando a população se revoltou contra a vacina obrigatória e os abusos da comissão de saneamento em 1904.

A Zona Portuária foi historicamente associada com uma negritude cuja exploração era incentivada e economicamente “necessária”, mas cuja presença era temida e indesejada. Não é de surpreender, portanto, que os governos–seja no século 19 ou 20–quisessem desassociar uma área portuária, tão importante comercialmente, daquilo que era considerado enfermo, não-humano ou perigoso. Antes e depois a publicação do Relatório Beaurepaire, a intenção do poder público foi apagar a negritude daquele espaço e tudo o que a ela era associado.

Daí vem a recomendação para demolir tantos edifícios em 1843, o soterramento do Cais do Valongo para fazer o Cais da Imperatriz no mesmo ano, e a proibição da construção de cortiços–moradia acessível para homens e mulheres pobres, livres ou não–em 1873, 1889 e 1892. Foi por suas raízes históricas que a região foi alvo das obras de embelezamento superficiais de Pereira Passos, que estendeu os conceitos de beleza europeus até a região com a transformação do Cais da Imperatriz em praça pública, e com a construção dos Jardins Suspensos do Valongo. Faz sentido que junto com essa lógica de soterramento, apagamento e embranquecimento da cidade, o mesmo governo de Pereira Passos tenha tido os casebres do Morro da Providência como alvo de remoções em seus primeiros anos de governo.

“Sempre quiseram acabar com o morro”, disse Maurício. “A Providência foi uma favela que na sua formação foi perigosa, e o governo não é bobo”.

A fala de Maurício nos lembra que, apesar de estarmos em tempos bastante diferentes, a base do discurso do poder público para com a região mudou muito pouco. A atual onda de remoções, demolições, desapropriações e a falta de políticas efetivas e abrangentes de moradia são hoje justificadas por um discurso de “revitalização” que retrata a região como uma zona de crime, de não-progresso, com uma importância para a cultura e memória negra que foi apenas recentemente incluída no discurso oficial da cidade, após forte pressão de lideranças populares negras que as reivindicaram.

Ainda assim, a incorporação da cultura e memória negra no discurso oficial da Prefeitura da cidade, evidenciada pela criação do Circuito da Herança Africana, foi feita de forma seletiva, como veremos nos próximos artigos desta série. A transformação da memória negra na Zona Portuária em objeto lucrativo e despolitizado permite a expulsão sistemática da população que ainda hoje sofre as consequências de um sistema racista que reconhece só riqueza monetária e de curto prazo, que não a permite ocupar os espaços que a exploração histórica do seu trabalho construiu.

Essa é a primeira parte de uma série de quarto artigos sobre a Zona Portuária do Rio de Janeiro. Leia a segunda aqui. Volte logo para as demais.

Eduarda Araujo é carioca e estudante da Brown University em Estudos da África e da Diáspora. Ela pesquisa sobre o racismo estrutural e resistência negra nos processos de formação do espaço urbano no Rio de Janeiro.