Leia a matéria original de capa, por e , em inglês, no The Washington Post aqui. O RioOnWatch traduz matérias do inglês para que brasileiros possam ter acesso e acompanhar temas ou análises cobertos fora do país que nem sempre são cobertos no Brasil.

Leia a matéria original de capa, por e , em inglês, no The Washington Post aqui. O RioOnWatch traduz matérias do inglês para que brasileiros possam ter acesso e acompanhar temas ou análises cobertos fora do país que nem sempre são cobertos no Brasil.

RIO DE JANEIRO—Quando ouviu os tiros, Simone Barros pensou em seu filho.

Aos 11 anos, Kauã havia acabado de entrar no que Simone considerava o período mais perigoso de sua vida. Ele tinha idade suficiente para parecer uma ameaça, e todos os dias ela acordava temendo que aquele fosse o seu último dia. Que a polícia chegaria, o confundisse com um membro de uma facção, e o matasse a tiros.

Agora ela corria da sua pequena casa no bairro de Bangu, no Rio, para encontrar sua comunidade em alvoroço. A polícia tinha chegado. Os vizinhos estavam gritando. Um correu até ela.

“Kauã foi atingido!”

Anos de um experimento violento para restaurar a ordem em uma das cidades mais perigosas do mundo, e essa é a consequência sombria: crianças mortas. À medida que a polícia usa mais força para recuperar áreas do Rio controladas por traficantes, mais jovens na cidade estão sendo mortos por ela.

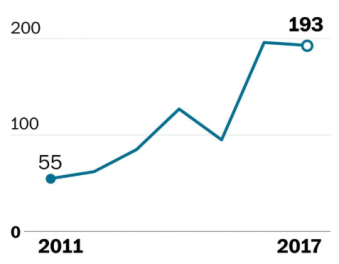

Entre 2011 e 2017, o ano mais recente para o qual existem dados demográficos sobre assassinatos cometidos pela polícia, o número de crianças e adolescentes mortos pela polícia no estado do Rio de Janeiro mais que triplicou, de 55 para 193. Em 2017, pesquisas mostram que 1 em cada 4 homicídios de adolescentes foi cometido durante uma operação policial.

Entre 2011 e 2017, o ano mais recente para o qual existem dados demográficos sobre assassinatos cometidos pela polícia, o número de crianças e adolescentes mortos pela polícia no estado do Rio de Janeiro mais que triplicou, de 55 para 193. Em 2017, pesquisas mostram que 1 em cada 4 homicídios de adolescentes foi cometido durante uma operação policial.

Agora cartazes com os nomes de crianças mortas durante intervenções policiais cercam a Lagoa Rodrigo de Freitas, perto de Ipanema. Imagens que mostram crianças escondidas da polícia dentro de suas casas e escolas se tornaram virais.

Cada semana parece trazer novas mortes. No dia 20 de setembro, Ágatha Sales Félix, de 8 anos, foi morta a tiros enquanto estava com o avô dentro de uma kombi no Complexo do Alemão.

Em um estado em que a polícia matou quase 1.250 pessoas até agosto—mais de cinco por dia—sua morte foi dolorosamente familiar. Os manifestantes em seu funeral carregavam cartazes que diziam “Parem de Nos Matar”.

E mesmo com a queda geral da taxa de homicídios, existe um medo generalizado nas favelas mais pobres do Rio de que o número de crianças mortas continue a subir.

O Rio é governado por políticos que conquistaram o cargo prometendo, em linguagem cada vez mais extrema, serem duros com o crime. O Presidente Jair Bolsonaro, disse no mês passado que “os caras vão morrer na rua igual barata“. O governador do estado do Rio, Wilson Witzel, vestiu roupas militares, montou em tanques e implantou snipers em helicópteros para “neutralizar”, a longa distância, suspeitos de crimes.

Em Bangu, no mês de maio, Simone Barros não viu um suspeito de crime. Ela viu seu medo realizado: Kauã, baleado nas costas, deitado aos pés de vários policiais.

“Meu Deus, o que aconteceu?”, Simone perguntou a Kauã.

“Não se preocupe, mãe”, disse ele. “Não sinto nenhuma dor. Apenas sinto sede.”

Sem saber o que mais fazer, ela assistiu impotente enquanto o sangue do seu filho se espalhava no short dele.

‘Atira e as Pessoas Morrem’

O medo da violência domina a vida no Rio. Quase todo mundo fala sobre isso o tempo todo. Quem foi roubado. Quem foi morto. A impotência que as pessoas sentem durante uma guerra de facções assola as favelas e os homicídios no estado do Rio aumentaram 30% entre 2012 e 2017.

As autoridades responderam com um nível de força que lembra mais operações militares do que o policiamento comunitário. A polícia chega com caveirões ou helicópteros. E o número de assassinatos cometidos pela polícia no estado do Rio disparou, de 419 em 2012 para 1.534 no ano passado. Os 1.249 mortos a tiros até agosto colocaram a polícia em um ritmo de matança ainda maior este ano.

Os defensores desse policiamento militarizado dizem que isso causou a queda de homicídios—atualmente o nível mais baixo dos últimos 16 anos. Mas os críticos dizem que isso causou mortes indiscriminadas—e a morte de crianças inocentes. Alguns foram atingidos com a troca de tiros entre policiais e traficantes; outros confundidos com membros de facções.

Um garoto de 12 anos estava fazendo um lanche em março, quando foi baleado e morto pela polícia.

“As coisas ficaram mais agressivas”, disse sua mãe, Luciana Pimenta. “Eles se tornaram mais seguros em sua crueldade e covardia.”

Outra criança, de 14 anos, estava atrasada para ir para a escola em junho de 2018, quando sem querer entrou em um tiroteio.

“Ele estava vestido com seu uniforme da escola, com o material escolar”, disse sua mãe, Bruna da Silva.

A polícia e autoridades do governo do Rio recusaram repetidas solicitações de entrevistas. Eles não responderam a perguntas específicas sobre a morte de Kauã ou a perguntas gerais sobre se a morte de crianças é um preço aceitável a pagar para reduzir o crime.

A polícia e autoridades do governo do Rio recusaram repetidas solicitações de entrevistas. Eles não responderam a perguntas específicas sobre a morte de Kauã ou a perguntas gerais sobre se a morte de crianças é um preço aceitável a pagar para reduzir o crime.

Após a morte de Ágatha na sexta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou um comunicado. “O uso inapropriado ou extralegal da força letal pela polícia… configura um problema público que deve ser debatido de forma ampla”, afirmou.

O governo do Rio tuitou que “lamenta profundamente a morte da menina Ágatha, assim como a de todas as vítimas inocentes, durante ações policiais”.

Mas na segunda-feira Witzel culpou os usuários de drogas recreativas.

“Aqueles que usam substâncias entorpecentes de forma recreativa, façam uma reflexão”, tuitou o governador. “Vocês são responsáveis pela morte da menina Ágatha: vocês que usam maconha e cocaína e dão dinheiro para genocidas”, e na sequência tuitou: “Narcoterroristas atuam nas comunidades e utilizam os seus moradores como escudo”.

Refazendo a Infância

Pais, psicólogos e ativistas dizem que os assassinatos cometidos por policiais estão refazendo a infância em algumas das comunidades mais pobres da cidade. As favelas, que se espalham pelos morros do Rio em tons de cinza e laranja, são predominantemente comunidades pedestres, com poucos carros e pouquíssimos estranhos. As ruas no passado eram cheias de crianças brincando. Alguns pais deixavam os filhos sem vigilância por horas enquanto trabalhavam no Centro da cidade, confiando que os vizinhos cuidariam deles.

“As crianças se sentiam confortáveis”, disse Theresa Williamson, diretora executiva da Comunidades Catalisadoras, uma organização de apoio.

Agora há menos crianças nas ruas. Os pais organizam seus dias em função de quando acham que os policiais podem aparecer.

O número de tiros disparados por policiais dentro de 300 metros de distância de escolas e creches na região metropolitana do Rio aumentou mais de 50% nos primeiros cinco meses deste ano, de acordo com o Fogo Cruzado. Na favela da Maré, pelo menos 10 dias letivos foram perdidos esse ano por conta das operações policiais, mesmo número que em todo o ano passado, segundo a organização local Rede da Maré.

A organização, que acompanha a crescente violência policial em sua comunidade, enviou em agosto 1.500 cartas escritas por crianças às autoridades do Estado do Rio.

“Eu não gosto do helicóptero”, escreveu um deles, com um desenho de atiradores aéreos disparando contra sua comunidade. “Ele atira pra baixo e as pessoas morrem.”

“Me escondi atrás da máquina de lavar”, escreveu outro, durante uma operação policial recente.

“Perdi um primo por uma bala perdida”, escreveu mais um.

Silvia Ramos, cientista social da Universidade Cândido Mendes, estuda os efeitos dessa violência.

“A vida da criança em uma favela… é uma vida de medo”, ela disse. “Como é acordar com o som de um helicóptero que pode metralhar a sua casa ou sua cama do alto, e depois ver um caveirão passar e metralhar as paredes de sua casa?”

Mônica Cunha iniciou um grupo de apoio a mães de crianças mortas pela polícia depois que seu próprio filho foi morto a tiros. “Você cria filhos que sabem como é ser preso dentro de casa”, disse ela. “Ele não pode sair, brincar ou socializar no espaço em que vive. Porque a qualquer momento, a polícia pode passar e começar a atirar”.

O Garoto Tinha Muita Energia

Kauã estava aprontando de novo. Ele acabara de desmontar o jardim da associação de moradores e depois chegou em casa com um par de chinelos novinho em folha que ele disse ter encontrado. Jocely do Rozario Junior estava olhando para o filho e se sentindo assustado.

Nos últimos anos, o número de ataques policiais em Bangu, uma área marcada por conflitos de facções, aumentou. Drones estavam agora sobrevoando a comunidade. Três homens suspeitos de tráfico de drogas no bairro foram mortos pela polícia. Um garoto de 3 anos quase foi atingido numa troca de tiros.

Mas aqui estava seu filho, aparentemente alheio ao perigo, cheio de energia, seus pais amavam tê-lo entorno da casa—”ele não conseguia ver um prato sujo”, disse a mãe—mas os aterrorizava quando ele estava fora dela. Ele não parava de ziguezaguear com sua bicicleta para cima e para baixo na rua principal do bairro, não importa quantas vezes eles dissessem para ele parar.

“Você precisa começar a ouvir sua mãe”, alertou Jocely, 34 anos. “Isso não é bom para ninguém”.

O pai começou a listar o que ele deveria fazer se a polícia viesse. Esteja sempre atento. Pare o que estiver fazendo. Mesmo se você estiver com medo, não corra.

“Eles pensarão que você é traficante de drogas”, disse ele. “Todos para eles são traficantes de drogas. Eles não vêem que existem trabalhadores e famílias aqui.”

Kauã prometeu que iria se comportar. Jocely o colocou na cama no colchão que compartilhavam e, de manhã, saiu para chamar táxis para pessoas ricas da cidade.

Ele só voltou mais tarde. Ele encontrou uma comunidade fervilhando.

A polícia tinha chegado. Tiros foram disparados. Um vizinho disse que ele precisava chegar em casa.

Quando o pai chegou lá, ele viu uma multidão. Havia dezenas de pessoas. Nenhum deles era Kauã.

‘Não É uma Infância’

Outra criança estava morta. E o que teria sido um escândalo nacional nos Estados Unidos—o nome Kauã teria se tornando outro Tamir ou Trayvon—passou desapercebido.

A polícia disse que Kauã foi atingido por uma bala perdida. A família organizou um financiamento coletivo on-line para pagar seu enterro. Ela levantou R$100.

Simone e Jocely estão agora sentados na sala de estar de Jocely, embaixo de uma foto gigante de Kauã, discutindo se eles seriam capazes de perdoar—tanto a polícia quanto a si mesmos.

Essa é uma questão que Jocely não pode se livrar. Quando ele chega em casa e vê a bicicleta de seu filho, quando olha para suas pipas penduradas em uma parede próxima: Que tipo de pai não pode proteger seu filho? Que tipo de homem deixa uma morte violenta sem punição?

“Eu não estava no momento em que ele mais precisava de mim e vou ter que carregar isso pelo resto da minha vida”, diz ele. “Se eu estivesse lá, teria parado aquilo ou morrido com ele”.

O filho caçula, Kayo, 9 anos, vai até a pia, agora cheia de louça suja que Kauã, se estivesse vivo, teria lavado e arrumado, e volta com frutas para distribuir. Simone e Jocely olham para ele, imaginando como mantê-lo seguro.

“Ele está muito zangado com a polícia, por isso estamos tentando contornar essa situação”, diz Simone, chorando. “Eu tenho medo de tudo. Estou com medo mesmo quando [a polícia] olha para nós”.

Eles não permitem que Kayo saia sozinho para lugar algum, nem mesmo para a padaria próxima da sua casa, dispostos a sacrificar sua infância, se isso significa salvar sua vida. As novas regras: não brinque na rua. Sem pipas. Sem andar de bicicleta. Sem correr.

Eles não permitem que Kayo saia sozinho para lugar algum, nem mesmo para a padaria próxima da sua casa, dispostos a sacrificar sua infância, se isso significa salvar sua vida. As novas regras: não brinque na rua. Sem pipas. Sem andar de bicicleta. Sem correr.

Jocely não sabe se as regras para Kayo mudarão. Ele viu policiais entrando na favela recentemente usando máscaras, o que o convenceu de que não estavam mais interessados em policiar, mas em aterrorizar. Outro dia, ele viu oficiais amontoados em torno de uma forma imóvel, e quando eles saíram, havia apenas uma poça de sangue e um único chinelo branco.

Ele olha para Kayo, sentado lá dentro, jogando videogame no telefone.

“Não é uma infância“, disse Jocely.

Terrence McCoy cobre questões sociais na América urbana e rural. Ele entrou para o Washington Post em 2014. Atualmente é correspondente do Washington Post no Brasil.

Marina Lopes é correspondente do Washington Post no Brasil. Antes de ingressar neste papel, ela foi repórter da Reuters em Moçambique, Nova York e Washington DC. Marina é mestra em jornalismo pela Universidade de Columbia.