Leia a matéria original por Bill Donahue, em inglês, no The Washington Post Magazine aqui. O RioOnWatch traduz matérias do inglês para que brasileiros possam ter acesso e acompanhar temas ou análises cobertos fora do país que nem sempre são cobertos no Brasil. Fotos desta matéria são por João Pina.

Para realizar as Olimpíadas, comunidades pobres em cidades-sede são regularmente deslocadas. Diante dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a resistência de uma vila suscitou uma pergunta global: os Jogos deveriam ser abolidos?

Se a pandemia do coronavírus nunca tivesse acontecido, os Jogos Olímpicos estariam começando em Tóquio no dia 24 de julho. A tocha Olímpica estaria atravessando o Japão agora mesmo, e todos nós estaríamos aguardando pelo Estádio Nacional de Tóquio, que irromperia num enorme alvoroço na noite das Cerimônias de Abertura.

Neste verão, porém, o estádio ficará na surdina. Os Jogos não acontecerão até o próximo ano, se é que vão de fato acontecer. Uma miríade de notícias já detalhou como o rompimento do ritmo quadrienal das Olimpíadas causará sérios danos na vida de atletas, treinadores e patrocinadores, assim como de organizadores e apresentadores dos Jogos. A cobertura noticiosa, no entanto, ignorou uma categoria inteira de pessoas cujas vidas são viradas de cabeça para baixo, devido às Olimpíadas, a cada quatro anos: são as vidas de pessoas pobres que vivem em lugares errados, em áreas que os Jogos precisam para construir estádios e estacionamentos. Populações pobres que, por tradição Olímpica, são removidas e obrigadas a arrumar as próprias malas, caminhando em direção a uma nova—e difícil—vida.

Nos preparativos para os Jogos de 1988 em Seul, 720.000 pessoas foram removidas, de acordo com o Centro dos Direitos de Habitação e Despejo sediado em Genebra. Antes dos Jogos de 2008 em Pequim, o Centro reportou que 1,5 milhão de chineses foram enviados para outros lugares; os que resistiram receberam sentenças de um ano de “reeducação pelo trabalho”.

A mesma história poderia ser contada a partir de Seul ou Pequim, ou até em Londres, onde um conjunto habitacional de baixa renda, o Clays Lane, foi removido para ceder lugar aos Jogos de 2012. Em vez disso, porém, escolhi viajar para as periferias da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Lá, eu sabia que iria encontrar uma história de remoção Olímpica não só alarmante e devastadora, como também inspiradora.

O dia é 3 de junho de 2015. O Rio está se preparando para sediar as Olimpíadas de 2016. Neste momento, numa manhã quente e nublada, há uma escavadeira inativa em uma estrada de terra batida, à beira de uma pequena favela: a Vila Autódromo, populada por 700 famílias. A escavadeira está lá porque as Olimpíadas precisam abrir terreno para se construir estádios, estacionamentos, piscinas e centros de imprensa. E a Vila Autódromo está impedindo o caminho. A segunda maior cidade do Brasil já colocou em andamento sua campanha de retirar a favela–até a última casa.

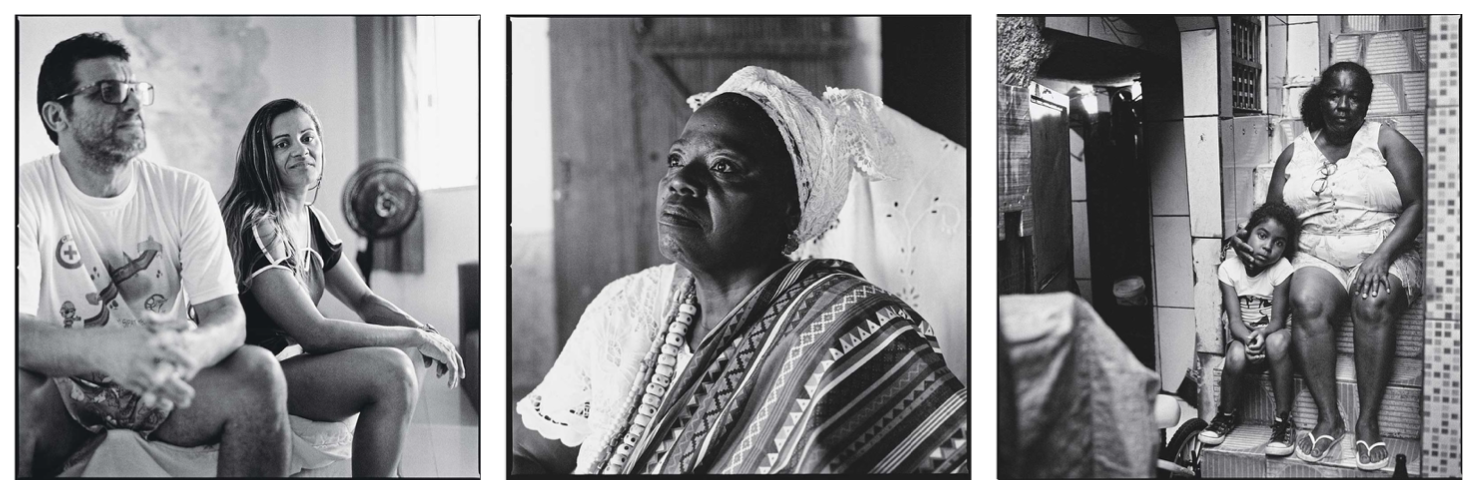

A escavadora está bem na borda da Vila, cercada pela Guarda Municipal do Rio em traje camuflado. Logo à frente, há uma multidão abarrotada de 50 manifestantes. Esses moradores da Vila Autódromo não querem entregar suas casas às Olimpíadas, e sua história coletiva é melhor resumida pela figura de uma mulher magra, com apenas 1,50 de altura, dando as mãos a seus vizinhos em uma corrente humana. Maria da Penha, de 50 anos, cresceu em um barraco de topo de morro na maior favela do Rio, a Rocinha, com 100.000 habitantes. Varejistas de drogas vagavam pelas ruelas perto de sua casa, e assassinatos eram um lugar-comum. Aos 8 anos, Penha começou a trabalhar em um bar como lavadora de louças. Depois, seu ganha-pão foi de camelô, empregada doméstica e balconista de lanchonete. Ela sonhava em deixar a Rocinha e suas ladeiras íngremes, lotadas e cercadas por violência. Economizou dinheiro e, finalmente, em 1994, já casada e com filha pequena, sua família comprou pouco menos que 400m2 na Vila Autódromo.

A Vila ficava, relativamente falando, no interior. A comunidade dava para uma grande lagoa azul. Havia coqueiros, bananeiras e mangueiras. Penha, católica devota, tinha espaço suficiente em sua propriedade para alugar três quartos à igreja São José da Vila Autódromo, para aulas de catecismo. A Vila Autódromo, em contraste com várias das favelas do Rio–que chegam a mais de mil–não tinha facções de traficantes. “Eu me sentia em paz”, disse-me Penha, “como se eu fosse filha da terra”.

Penha amava a Vila tanto que, com o tempo, tornou-se uma porta-voz vigorosa do movimento de resistência às Olimpíadas dentro daquela favela. Em resposta à oferta da prefeitura em comprar imóveis da Vila, ela disse: “Nem todo mundo têm um preço”. Mais tarde, em tom quase bíblico, ela dizia: “Viemos a esta terra para compartilhá-la, não vendê-la. De quem que o primeiro humano a vender sua terra a comprou?”

Será que os guardas municipais sabiam da liderança de Penha? Muito provavelmente sim. Quando ergueram seus cassetetes naquele dia de junho, quebraram o seu nariz e ensanguentaram seu rosto. Foi um trabalho fácil, aquele golpe rápido em uma mulher de 43 quilos. Logo após, a Guarda mandou uma chuva de balas de borracha e gás lacrimogêneo para cima da multidão.

Se fosse qualquer outra Olimpíada, o resto da história seria quase previsível demais para se contar. As pessoas pobres têm muito pouca influência sobre o Comitê Olímpico Internacional, que supervisiona os Jogos e ganhou um total de $5,7 bilhões de dólares dos Jogos Olímpicos de 2014 e 2016. A prefeitura do Rio continuou pressionando a Vila Autódromo naquele ano. Mesmo assim, após o espancamento por parte da Guarda Municipal, uma fotografia começou a circular–era Penha com metade de seu rosto coberto de sangue.

Logo após isso, “Somos todos Dona Penha” tornou-se um canto galvanizando acadêmicos e ativistas no Rio. Penha foi destaque no The Washington Post, The Guardian e no site da BBC. Ao discutir as Olimpíadas no “Apenas um Jogo“, um programa distribuído pela NPR, ela disse sobre os administradores do Rio: “Eles destruíram minha vida, meu sonho”. Nove meses depois que a polícia quebrou seu nariz, a prefeitura destruiu sua casa. No mesmo dia–8 de março de 2016, o Dia Internacional da Mulher–a ALERJ a reconheceu, juntamente de outras nove mulheres, por sua dedicação à justiça social. Ela ajudou a inspirar um movimento mais amplo.

Pela primeira vez, ativistas anti-Olimpíadas ao redor do mundo todo estão se unindo para encarar os Jogos. Usam o slogan “Nenhuma Olimpíada em Lugar Nenhum“. Depois que 200 deles se conheceram no verão passado em Tóquio, um participante–o americano Jules Boykoff, que ensina Ciência Política na Universidade do Pacífico em Oregon–resumiu os males das Olimpíadas em uma lista bem direta: “gastos excessivos, militarização da polícia, remoção de cidadãos, greenwashing e corrupção”, escreveu Boykoff, em uma matéria para um editorial do Los Angeles Times, em 2019.

Mais recentemente, Boykoff aproveitou o adiamento dos Jogos de Tóquio para incrementar sua retórica. “Se o COI não estiver disposto a criar um comitê ético de mão firme”, ele escreveu no caderno de opinião da NBC News no final de março, “…então ele provavelmente deve ser abolido, e a comunidade internacional deve trabalhar para encontrar uma maneira diferente de organizar a competição.”

Maria da Penha desapareceu das manchetes, mas as Olimpíadas continuam a ressoar em sua vida e nas vidas de seus antigos vizinhos. No final do inverno passado, pouco antes da quarentena começar, eu viajei para o Rio para conhecer essas pessoas, já que podemos afirmar que ninguém entende o famoso “espírito Olímpico” tão bem quanto os moradores da Vila Autódromo.

Entrei na igreja católica da Vila Autódromo em um domingo de manhã às 8:30, quando os bancos de igreja estavam se enchendo. Sim, a igreja da favela ainda está de pé, assim como outro edifício de antes de 2016, sendo que cerca de 20 famílias continuaram a morar no bairro mesmo após a demolição. Estes moradores resistiram à Prefeitura do Rio, até que o governo não teve escolha a não ser construir uma nova casa para cada um deles. Agora, distribuídos ao redor de uma rua sem saída, há 20 pequenas casas idênticas de concreto branco, cada uma delas com uma cerca de ferro branca na fachada, e uma calçada branca estreita.

Porém, muito da antiga essência da Vila Autódromo se foi. Onde antes havia um desordenado arranjo de casas de tijolos e estuque, além de galinhas, cavalos e cabras correndo pelas ruas, só há um vazio suburbano. Uma padaria, amada por seu frango à milanesa, desapareceu, assim como o cabeleireiro na casa de um morador e vários restaurantes e igrejas.

Sentado em meu banco na igreja, comecei a me perguntar se a Vila Autódromo havia vencido ou perdido a luta contra a remoção nas Olimpíadas. Sim, os favelados obtiveram indenizações sem precedentes da prefeitura, mas sua vila foi destruída e, ao falar sobre o legado das Olimpíadas, Penha muitas vezes enfatizou seu impacto desastroso. “A maioria de nossos companheiros, da nossa luta e da comunidade, se sente muito angustiada“, disse ela no ano passado, em um seminário acadêmico para urbanistas no Rio. “A maioria de nossos idosos morreu, e vemos pessoas que moravam em nossas comunidades morrendo de derrame cerebral aos 58”.

Finalmente, cerca de 25 moradores atuais e antigos da Vila Autódromo entraram na igreja para esperar o padre. Enquanto todos chegavam conversando perto da porta, Penha, agora com 54 anos, passou correndo pelo piso de concreto.

Penha e seu marido, Luiz Claudio, um personal trainer de academia, vivem em um dos cubos brancos a uma quadra da igreja, servindo como cuidadores do local meio às circunstâncias desafiadoras. Algumas semanas atrás, o cálice de ouro do altar foi roubado, junto com a porta do banheiro da igreja. “Há mais crimes aqui, agora que eles colocaram novas rodovias para as Olimpíadas”, disse-me Penha, se desculpando. (Ela falou, assim como quase todo mundo que entrevistei, em português, por meio de um intérprete.) Ela colocou os biscoitos depois da missa à mesa. Depois, correu para casa para buscar os programas impressos e ver sua mãe, já bem idosa, que mora com ela e Luiz Claudio.

Quando Penha finalmente se acomodou em seu banco, apenas alguns segundos antes da chegada do padre, ela se ajoelhou e abaixou a cabeça, apertando suas mãos magras em oração. Um pouco mais cedo, Penha tinha me dito que a fé religiosa a havia ajudado a tocar os protestos das Olimpíadas em frente. Naquele momento, na igreja, eu fiquei ciente de uma fé mais ampla e secular sendo posta em ação. Os ex-moradores da Vila Autódromo ainda visitam a favela, porque nunca deixaram de acreditar naquele lugar que chamam de lar. E a beleza do serviço desta manhã está no quanto a Vila é de fato deles.

No final da missa, o padre convocou todos da comunidade a se apresentarem. Então, de costas para o altar, eles cantaram em coro, todos os 25: Não temas, segue adiante.

Das 700 famílias que habitavam a Vila, mais de 300 se mudaram–entre 2014 e 2016–para um conjunto habitacional público próximo, ainda no Rio. Formado por 900 unidades, e especialmente construído para a remoção Olímpica, o Parque Carioca ou é uma ilha de luxo ultra moderno, ou um depósito de lixo assustador e repleto de crimes onde se joga os esquecidos do Rio, dependendo da sua fonte.

Em 2014, quando a prefeitura estava se preparando para remover a Vila Autódromo, foram compilados vídeos deslumbrantes que exaltavam os confortos luxuosos do Parque Carioca. Os vídeos continham crianças brincando na piscina do Parque, depois descansando sobre travesseiros macios, tudo isso enquanto a prefeitura oferecia um acordo aos favelados. Ou eles poderiam receber um apartamento no Parque Carioca, em troca de suas casas na Vila, ou receberiam o equivalente em dinheiro, no geral abaixo de R$80.000. Havia, é claro, uma terceira alternativa. Ela envolvia enfrentar a cidade, assim como fez Penha. Mas em uma metrópole violenta como o Rio, onde mais de 1.800 pessoas foram mortas pela polícia no ano passado, lutar pode ser aterrorizante. O perfil mais comum de morador da Vila fez o acordo com o município. Muitos agora se arrependem de tê-lo feito.

Em janeiro, o Parque Olímpico foi fechado por um juiz federal por medidas de segurança. Seu veredito descrevia o lugar como “desgastado pela progressiva falta de cuidado” e “pronto para uma tragédia.”

Uma tarde, eu visitei Carmelia Marques, 43 anos, no Parque Carioca, onde ela mora, junto com seu marido e dois filhos desde que deixou sua casa na Vila, em 2014. O complexo habitacional fica a apenas 1.6km de distância da Vila numa linha reta. De carro, no entanto, são 5km e uma longa jornada psíquica. Você precisa percorrer avenidas largas e movimentadas, um shopping atrás do outro, subir uma rua sem saída, passar por uma cerca alta de arame e, finalmente, atravessar um estacionamento grande, sufocante e sem nenhuma sombra.

Existem quatro “blocos” no Parque Carioca, cada um abrigando vários edifícios e envolto em sua própria cerca alta. Encontrei Carmelia no escritório do Bloco 3, onde ela trabalha como secretária administrativa. Em cima de uma cadeira giratória de vinil preto, ela falou sobre o quão infeliz estava e demonstrou suas insatisfações quanto a outros moradores do Bloco 3. “Eles jogam lixo pela janela”, disse ela. “Eles não sabem morar em um prédio com as outras pessoas. Eles acham que ainda vivem na favela e fazem barulho a noite inteira. Eles são viciados em drogas, então, por essas coisas, passei muitas noites em claro nos últimos seis anos.”

“Tinha me adaptado a um modo de vida na Vila Autódromo”, disse Carmelia, “e meu corpo respondeu à mudança”. Ela levantou-se agora e estendeu o braço para revelar uma marca negra no interior do bíceps. “Machucados aparecem no meu corpo”, disse ela. “Depois que vim para cá, fui diagnosticada com diabetes e hipertensão. Em breve, o médico fará um exame para verificar se tenho um problema na tireóide.”

Carmelia quer deixar o Parque Carioca, mas soube depois de se mudar que, de acordo com seu contrato com a prefeitura, ela ganhará a posse de seu apartamento de dois quartos após 120 parcelas mensais pagas pela Caixa Econômica. Ela não tem permissão para vender a propriedade até 2024, e a sublocação é proibida.

Enquanto isso, há outro incômodo no Parque, no qual o escritório do Bloco 3 é mencionado apenas obliquamente, em tom abafado. “Se alguém quiser usar a piscina”, disse um morador, passando para pagar uma conta, “precisa da permissão do grandalhão no topo”.

As milícias, incluindo ex-policiais, soldados e bombeiros, tocam cada vez mais terror no Rio nos últimos anos. Originalmente formadas para combater os traficantes de drogas, as milícias agora controlam áreas onde vivem 2 milhões de habitantes do Rio. No Parque, o “grandão” da milícia é um ex-policial preso de 46 anos chamado Orlando Oliveira de Araújo. Os jornais do Rio fazem referências frequentes aos capangas de Orlando, os quais aparecem nos noticiários do crime–sempre envolvendo assassinato e extorsão–e que têm forte presença no Parque Carioca. O tempo todo, as milícias de Orlando perturbam a paz do Parque, adotando uma trilha sonora violenta e repleta de xingamentos, que serve como modelo das atividades milicianas ao redor do Brasil. “Todo fim de semana”, diz o Disque Denúncia, “a milícia promoveu bailes funks barulhentos”, se referindo ao ano de 2019.

O ministro pentecostal Antonio Marcos, que administrou uma igreja na Vila Autódromo por muitos anos, agora tem uma pequena igreja em um mini-shopping próximo ao portão de entrada do Parque Carioca. Nos sermões, eu aprendi que o pastor fala freqüentemente de sua juventude, quando era um traficante de drogas desamparado. Para a Vila, porém, ele aparentemente era um vizinho relativamente ameno. Só ouvi uma reclamação a seu respeito enquanto estive no Rio. Um ex-vizinho disse que era muito passivo em relação à prefeitura–que deixou a Vila cedo, sem brigas, e que assim encorajou os 20 ou mais frequentadores regulares de sua igreja a fazer o mesmo. Mas sempre que eu perguntava às pessoas sobre ele, elas tinham muito medo de conversar.

Eu tentei entrevistar Marcos. Na sua igreja, a placa na porta o identificava como ministro da Assembleia de Deus, que realizava cultos aos domingos, terças e quintas-feiras, mas seus vizinhos não o tinham visto há semanas. Liguei para ele, e ele consentiu em me encontrar, mas, algumas horas antes do nosso compromisso, ele me mandou uma mensagem cancelando. “Tomei o remédio errado”, escreveu ele, enigmaticamente. “Não consigo me mexer.” No dia seguinte, Marcos prometeu me encontrar novamente, e deveríamos ter nos reunido em sua casa. Então, pouco antes de chegarmos em seu bairro, ele cancelou de novo, enviando uma mensagem: “Estou em uma reunião da qual não dá para sair”.

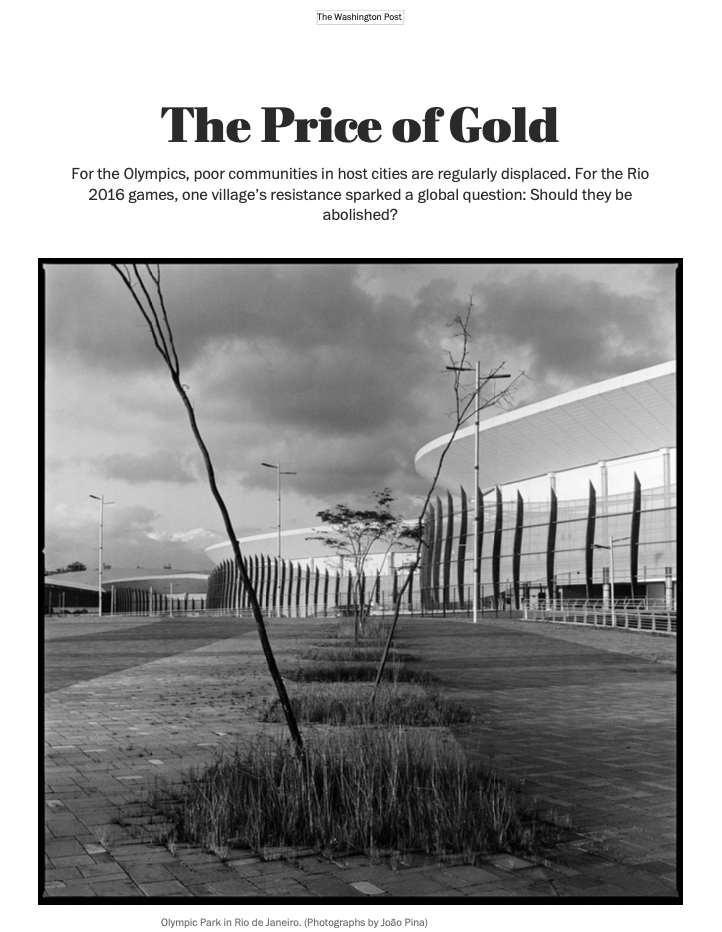

A Vila Autódromo foi demolida para abrir espaço para uma rua sinuosa de 400 metros, junto com uma parte do estacionamento para onde a rua dá. A nova via, no entanto, apenas contorna a área originária da favela, e o terreno, embora vasto, deixa grandes trechos da Vila às moscas, de modo que a área da favela original agora é, em grande parte, um emaranhado de ervas daninhas e grama alta espalhada pelos restos de concreto, restantes da destruição de 700 casas.

A lagoa ainda está lá, mas os moradores dizem que desde o início da construção das Olimpíadas, é muito poluída para se pescar. Enquanto isso, a vista de sua costa oeste é entristecedora. O estacionamento está quase sempre vazio e repleto de poças e ervas daninhas brotando. A meia dúzia de arenas próximas, construídas para handebol Olímpico, ciclismo, esgrima e basquete, atraíram 700.000 visitantes no festival de música Rock in Rio durante dois finais de semana em setembro e outubro. A não ser isso, mal foram usadas. Nunca ficou claro quais seriam os objetivos destinados a elas após os Jogos. O Brasil, aliás, está em recessão econômica desde 2014.

Em janeiro, o Parque Olímpico foi fechado por um juiz federal por medidas de segurança. Seu veredito descrevia o lugar como “desgastado pela progressiva falta de cuidado” e “pronto para uma tragédia”.

Depois que o parque reabriu–brevemente, antes da Covid-19–me aventurei em ir lá dentro, uma manhã. As pedras que forravam o piso estavam soltas. Elas balançaram, se rasparam e fizeram barulho. O metal das passarelas estava enferrujado e a tinta descascando. As placas apontando para áreas fechadas do parque–o posto médico, por exemplo–haviam sido cobertas às pressas com fita adesiva.

Mas o terreno baldio que eu estava visitando já havia sido um terreno baldio antes. Em meados da década de 1960, a área que agora abriga a Vila Autódromo, e os estádios, era um pântano inabitável, infestado de insetos. Por fim, foi preenchido de terra para criar um terreno sólido que, em 1977, tornou-se o lar do Autódromo Internacional Nelson Piquet, uma pista de Fórmula 1. Os trabalhadores da pista instalaram a Vila Autódromo nas proximidades, ao lado de pescadores que navegavam a lagoa.

Desde o início, a Vila foi protegida pelas leis de direito de posse no Brasil. Mas isso proporcionou aos moradores pouca paz quando, em 1993, o principal antagonista da favela chegou ao local. Eduardo Paes, de apenas 23 anos naquele ano e recém-formado por uma faculdade de direito, se tornou o subprefeito da Barra da Tijuca, um bairro abastado, repleto de condomínios fechados e mega shoppings. Em uma paisagem de tanto poder aquisitivo, as favelas eram, na visão de Paes, “invasões”, de acordo com o Atlantic. Ele declarou uma guerra contra elas, se proclamando “o xerife da Barra”, e supervisionou pessoalmente a demolição de pelo menos uma favela, chamando essas demolições de “defesa da lei e da ordem”. Havia especulações de que sua atuação envolvia violência. Em 1993, o presidente da associação de moradores da Vila–José Alves de Souza, mais conhecido como Tenório–foi executado, e um importante jornal do Rio, o Jornal do Brasil, divulgou acusações de que Paes estava por trás do assassinato. Mais tarde, em 1996, ele deu a 80 proprietários da Vila Autódromo cinco dias para que deixassem suas casas, depois enviando escavadeiras à favela.

Paes negou envolvimento com o assassinato de Tenório, e nunca foi processado. Enquanto isso, os moradores da Vila foram capazes de anular sua ordem de evacuação, obtendo uma liminar judicial contra a remoção. Em 1994, um adversário de Paes, o governador do Rio, Leonel Brizola, deu a 354 proprietários da Vila um título de concessão de uso por 99 anos às suas terras. Mas isso lhes proporcionou apenas uma trégua. Em 2009, após ter tido passagem pelos cargos de vereador do Rio e congressista, Paes se tornou prefeito da cidade e participante integral dentro da licitação das Olimpíadas.

Inicialmente, o prefeito Paes se colocou como um defensor ostensivo dos pobres. Em 2010, citando sua “inspiração Olímpica”, ele lançou um ambicioso programa, o Morar Carioca, que prometia enaltecer as favelas da cidade enquanto o Rio se reinventava para os Jogos. Em um TED Talk de 2012, ele disse: “As favelas nem sempre são um problema. Às vezes, as favelas podem realmente ser uma solução, se você lidar com elas, se colocar políticas públicas dentro das favelas”. Ele prometeu que as favelas do Rio seriam “completamente urbanizadas até 2020″.

Mas antes que Paes cumprisse suas promessas, ele novamente colocou as escavadeiras na Vila Autódromo para funcionar e, enquanto isso, trabalhou ao lado de especuladores poderosos de longa data dentro da Zona Oeste do Rio. Os maiores contratos do Parque Olímpico foram para a empresa de construção brasileira Odebrecht, cujo diretor executivo, Marcelo Odebrecht, está cumprindo uma sentença de 19 anos por pagar propinas aos políticos.

Paes não estava envolvido nesses subornos, mas, em março, num tribunal, o Ministério Público Federal o acusou de restringir ilegalmente o processo de licitação de construção de várias instalações Olímpicas, entre elas o estádio Deodoro, de R$643,7 milhões, usado para partidas de rugby, eventos de tiro e de hipismo, dentro da categoria pentatlo moderno.

Hoje, aos 50 anos, Paes está concorrendo para ser reeleito prefeito do Rio. Eu tentei conseguir uma entrevista cara a cara com ele. Ele concordou em me encontrar e depois cancelou. Mais tarde, no WhatsApp, fiz algumas duras perguntas sobre a Vila Autódromo, abordando o foco da favela nos anos 1990, o espancamento policial de Penha e o assassinato de Tenório. Sua resposta foi breve e não respondeu à minha pergunta sobre o Tenório. “Pelo que vejo”, ele escreveu, “seu ponto de vista já está decidido. Não tem muito que posso fazer para mudar”.

Mas seria imprudente insistir no caso de Paes, pois um elitismo insensível tem permeado as Olimpíadas modernas desde seu início em 1896. Os primeiros Jogos foram criados por um barão francês, Pierre de Coubertin, que concebeu as Olimpíadas como um clube privado para homens privilegiados. Ele achava que as mulheres seriam mais adequadas “aplaudindo”, e a classe trabalhadora também era excluída por uma “cláusula mecânica” que desqualificava os trabalhadores manuais da competição, supostamente porque eles possuíam uma vantagem física injusta. O primeiro Comitê Olímpico Internacional incluía dois condes e um lorde. O Barão de Coubertin parecia se deleitar com a exclusividade aristocrática do grupo. “Não fomos eleitos”, disse ele com orgulho. “Estamos nos auto-recrutando e nossos mandatos são ilimitados. Existe alguma coisa que poderia irritar mais o público?”

Os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em Atenas, em um estádio de mármore, cuja reforma luxuosa foi financiada por um rico empresário grego, George Averoff. As cerimônias de abertura atraíram 50.000 pessoas, o que muitos acreditam ser o maior encontro pacífico desde a antiguidade. E um padrão foi estabelecido: as Olimpíadas precisam ser grandiosas.

Nas décadas que se seguiram, o COI se apoiou cada vez mais nos contribuintes das cidades-sede para financiar suas próprias viagens extravagantes–e enfrentou oposição. Na preparação para as Olimpíadas de 1932, realizada em Los Angeles no auge da Grande Depressão, depois que o eleitorado da Califórnia deliberou um ato de bonificação destinando $1 milhão de dólares aos Jogos, os manifestantes desceram a Sacramento com cartazes dizendo: “Jogos Não, Comida!”

A revolta contra as Olimpíadas de 1968, na Cidade do México, foi mais clamorosa. Milhares de estudantes manifestantes se reuniram em uma praça pública, condenando o governador por financiar estádios em vez de programas sociais. As forças armadas federais dispararam em sua direção, matando pelo menos 30 pessoas.

As Olimpíadas de 1976 de Montreal sobrecarregaram os contribuintes com uma dívida que não foi paga até 2006. O Estádio Olímpico de Montreal ficou conhecido como ‘A Grande Dívida’.

O anseio do COI por financiamento público, contudo, só foi atingir sua potência máxima em 1976. Antes dos Jogos daquele ano realizados em Montreal, no momento em que empresas como Adidas, Coca-Cola e McDonald’s estavam introduzindo um generoso patrocínio corporativo aos esportes, o prefeito de Montreal, Jean Drapeau, enxergou a oportunidade de colocar sua cidade no mapa econômico e turístico do mundo, organizando uma Olimpíada de baixo orçamento que, segundo ele, custaria apenas $125 milhões de dólares. No final, as Olimpíadas de Montreal custaram $1,5 bilhão de dólares e sobrecarregaram os contribuintes, com uma dívida que não foi paga até 2006. O Estádio Olímpico de Montreal ficou conhecido como “A Grande Dívida”.

As remoções se tornaram uma parte significativa da equação das Olimpíadas em 1988, quando o presidente da Coréia do Sul, Chun Doo Hwan, ex-general militar, expulsou quase três quartos dentre um milhão de pessoas pobres do bairro de Seul, Sanggyedong, até mesmo quando os manifestantes ficaram deitados embaixo dos guindastes de construção. Os Jogos de Pequim, em 2008, aumentaram a licitação com seus 1,5 milhões de desocupações. Ainda assim, nas Cerimônias de Encerramento em Pequim, o presidente do COI, Jacques Rogge, comemorou aqueles “Jogos verdadeiramente excepcionais”.

O estudioso das Olimpíadas Jules Boykoff afirma que o COI atropela as pessoas pobres porque “ainda é uma organização muito elitista”. Atualmente, os membros do comitê do grupo incluem mais de uma dúzia de membros da realeza, vindos de países em torno da Europa e Ásia. Segundo Boykoff, “essas pessoas são ricas o suficiente para tratar os estádios Olímpicos como se fossem copos de café descartáveis”.

No Rio, ele argumenta, o COI “foi intencionalmente crédulo”. Quando os políticos brasileiros prometeram “ajudar os pobres”, diz Boykoff, “isso era uma mentira comum para o hinário Olímpico”.

Depois da missa de domingo de manhã, fui até a casa de Penha. Por muitos anos, ela oferece almoços regulares aos domingos, abertos a todos os interessados. Naquele dia, cerca de 15 pessoas estavam reunidas em sua sala de estar. Entre eles, havia um trio de cineastas brasileiros que filmaram na Vila, e a mãe de Penha, Antonia, uma mulher de cabelos brancos bem idosa, acomodada no sofá vestindo uma bata brilhante. Ela não falou uma só palavra, mas por alguns minutos sorriu para mim, amigavelmente, serenamente, de alguma forma incluída na diversão enquanto os convidados riam e compartilhavam fotos. Penha entrava e saía correndo da cozinha, carregando pratos fumegantes de comida: carne cozida, arroz, feijão e farofa.

Havia confusão sobre o meu primeiro nome, o qual se mostrou difícil de pronunciar para os brasileiros. “É Beel”, alguém perguntou, “ou Bee-lee?” Penha, por algum motivo, achou isso hilário. “Oh!” ela disse. “Não importa qual é o seu nome! Tudo o que você precisa é amor.” Rindo, ela colocou os braços em volta dos ombros para sinalizar que estamos todos juntos aqui, amados. E então nos sentamos e comemos.

Depois, Penha insistiu em lavar a louça sozinha. Sentado na sala, esperando para conversar com ela, notei que acima do sofá havia um certificado de reconhecimento, pessoalmente assinado para ela e Claudio, pelo Papa Francisco. Minha mente se transportou de volta ao que ela havia dito antes, quando a pedi para dizer sua história favorita da Bíblia. “Os pães e os peixes”, disse ela. “Isso foi um milagre, e simboliza o que aconteceu aqui na Vila Autódromo. No começo, ninguém pensava que era possível lutar contra as remoções. Mas eu permaneci fiel. Eu permaneci crente. Não conseguimos exatamente o que queríamos, mas pelo menos conseguimos ficar.”

Desde as Olimpíadas de 2016, Penha dedica todo o seu tempo ao ativismo e ao cuidado de sua mãe. Ela trabalhou com outras favelas que estão enfrentando a remoção e divulgou um vídeo feito, em que ela pede aos “organizadores, ao Comitê Olímpico e aos governantes do Japão” que “respeitem o direito à moradia. “Todos,” disse ela,” têm o direito de morar com dignidade”.

Penha nunca me disse ela mesma, mas é madrinha de pelo menos uma dúzia de crianças nascidas na Vila Autódromo. E durante o tempo que passei lá, pensei nela como a força que une a vizinhança. Ela é resoluta–determinada a esperar e orar por um mundo gentil, até que todo mundo que ela ame more nesse mundo.

Quando escrevi para o COI, perguntando sobre as dificuldades da Vila Autódromo, eles responderam com uma declaração escrita enfatizando que não era o culpado. “A remoção”, afirmou, “não foi ditada pelas necessidades relacionadas à realização dos Jogos Olímpicos. Essa foi uma decisão da própria prefeitura [do Rio] e o COI deixou claro na época que essas remoções não eram necessárias para a realização dos Jogos”.

A declaração continuou aludindo ao Parque Carioca, dizendo: “Aproximadamente 420 famílias foram transferidas aos condomínios residenciais localizados a 1,5km da Vila Autódromo, em uma área que se beneficia de serviços públicos, como saneamento. Tais serviços não existiam na Vila Autódromo… Às famílias que quiseram ficar, suas vozes foram ouvidas e as promessas de que poderiam ficar foram mantidas”.

Uma pergunta do Questionário de Cidades Candidatas do COI, revisada em setembro de 2015 após muitos protestos da Vila Autódromo, solicita aos futuros países-sede que “identifiquem quaisquer projetos necessários para os Jogos que possam exigir o deslocamento de comunidades e/ou empresas existentes e expliquem o porquê”. Para as Olimpíadas de Tóquio, apenas cerca de 300 pessoas foram deslocadas, segundo ativistas anti-Jogos.

Mesmo assim, a indignação contra construções Olímpicas são tão fortes agora que bem menos cidades grandes estão dispostas a ser anfitriãs. Antes de Paris ser escolhida como sede dos Jogos de 2024, Budapeste, Hamburgo, Roma e Boston retiraram suas licitações, depois de habitantes locais se manifestarem em oposição. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 encontraram refúgio em Milão, mas somente depois que os eleitores do Canadá e da Suíça vetaram suas participações.

Eu perguntei a Delmo por que ele tinha decidido ficar na Vila Autódromo. “Não”, ele disse, balançando o dedo para mim. “Vamos fazer a pergunta certa: Por que eu iria embora?”

Na Vila Autódromo, é claro, o estrago já foi feito e, às vezes, ao visitar o local, me sentia como se estivesse pisando em ruínas. As bases deterioradas de muitas casas ainda estão lá e ervas daninhas continuam crescendo em volta. Ainda há uma casa, no meio da grama alta, a alguns metros de onde a padaria ficava. Pertence a Delmo de Oliveira, um empreiteiro de 55 anos, e é muito diferente dos retilíneos e arrumadinhos cubos brancos da Vila Autódromo.

A casa de Delmo é feita de tijolos, concreto e aço. Quando a visitei, o térreo ainda tinha um lado sem parede, e um corrimão de calçada tinha sido dobrado, formando uma cerca improvisada em torno do buraco. Uma parede foi grafitada com um poema. “O Rio é favela”, dizia o muro, diante da observação de que as formas de arte florescem nas comunidades informais da cidade. “Rio é samba. Rio é pagode, funk e rap. Tudo começa na favela. Estamos juntos.”

A casa ainda está lá porque Delmo travou uma guerra legal contra a prefeitura, tendo o mesmo foco que trouxe, há muito tempo, a seus ataques clandestinos ao regime militar na era dos anos 1980. Naquela época, Delomo sugere que recorreu à violência. “Você jogou coquetéis molotov?” Eu perguntei a ele.

“Um pouco mais do que isso”, disse ele. “Eu não posso te dizer.”

A meu ver, a casa de Delmo é uma obra de arte. É uma afirmação orgânica e humana contra o poder–contra o COI e também contra a prefeitura do Rio. É trágico que tenha ficado em meio a escombros, em uma comunidade que perdeu a maioria de seus moradores. Mas, pelo simples se manter firme em seu território, mesmo depois das poderosas Olimpíadas terem recolhido suas tendas, os demais moradores conquistaram uma vitória agridoce. Eles conservaram suas casas e ainda estão lutando–lutando para manter vivo o espírito de sua favela.

Durante uma forte tempestade, eu segui Delmo enquanto ele subia as escadas bambas que davam para o terceiro andar de sua casa. Passamos pela sala do segundo andar, ocupada pela família de seu filho, e chegamos ao apartamento de Delmo, um ninho amontoado, banhado pela luz que entrava em grandes feixes através das janelas altas. O trabalho com a argamassa tinha sido apressado, e por isso grandes manchas cinzas mancharam os tijolos. Um fio elétrico se esgueirava através da janela, passando por cima da pia à altura dos olhos.

Delmo é um homem compacto e musculoso parecido com Vincent van Gogh, graças à barba rala, às entradas no cabelo e ao olhar atento e sério. Ele me disse que havia se mudado para a Vila Autódromo em 1992, quando a favela era pequena, e que durante seu tempo lá ele plantou milhares de árvores. Ele comprou árvores jovens nos bosques próximos, disse ele, nos flancos da montanha mais alta do Rio, o Pico da Pedra Branca. Por fim, ele me levou até uma janela aberta para me mostrar a montanha.

Nós estávamos bem acima da Vila Autódromo naquele momento–mais alto que a torre onde toca o sino da igreja–e eu podia ver quase tudo: a lagoa, a faixa preta e curvada da Via Olímpica, a beirada do estacionamento onde antes havia uma comunidade. As árvores verdes, o mato brotando nos terrenos vagos, cheios de entulho da Vila, balançavam ao vento da tempestade. As casinhas brancas em formato de cubo estavam perto, bem na reta da rua sem saída. Eu perguntei a Delmo por que ele decidiu ficar aqui e lutar.

Quando ele respondeu, senti por todas as pessoas que ficaram na Vila Autódromo e lutado, e também por quem havia saído, aqueles que ainda mantêm a favela em seus corações. Ele falou, talvez, por qualquer um que já amou algum lugar nesta Terra. Primeiro, porém, ele me corrigiu.

“Não”, ele disse, balançando o dedo para mim. “Vamos fazer a pergunta certa: por que eu iria embora? Os animais têm filhos e protegem seus ninhos. Esse é o instinto mais básico que temos–proteger onde moramos. Eu simplesmente não consigo entender como alguém pode sair de onde vive para começar uma nova vida em outro lugar. Eu plantei minhas árvores aqui. Vou ficar.”

Bill Donahue é um escritor em New Hampshire que frequentemente cobre a política do esporte.