Este matéria faz parte da série antirracista do RioOnWatch. Especialmente neste mês, que celebramos a Consciência Negra, convidamos você a conhecer o nosso projeto que trouxe conteúdos midiáticos semanais ao longo de 2021—Enraizando o Antirracismo nas Favelas: Desconstruindo Narrativas Sociais sobre Racismo no Rio de Janeiro.

Esta história, contada pela escritora e ex-empregada doméstica Neuza Nascimento, começa no bairro de João Gomes Velho, cidade de Santos Dumont, interior do estado de Minas Gerais, na década de 1960.

A primeira vez que senti o racismo na minha direção ainda não sabia o que era isso. Eu devia estar com sete para oito anos de idade. A escassez era enorme, mal tínhamos o que comer, era engrossado de fubá (sopa) e couve. Comíamos muito caqui, pois tinha um pé no quintal. Não havia energia elétrica, água encanada ou esgoto. Nem mesmo lixo produzíamos. Apesar de toda essa situação, eu não sabia que era pobre, pois não conhecia uma situação diferente para comparar. Até que fui trabalhar numa casa de família pela primeira vez, então com oito anos.

Minha missão era cuidar de um garoto maior do que eu enquanto os pais dele trabalhavam fora. O patrão fazia balas de coco, que eu só conhecia o gosto porque raspava os farelos sobre a pedra mármore que eu tinha que limpar. Eu achava estranho cuidar daquele garoto tão grande, mas hoje sei que ele só era maior do que eu e mais nutrido, não mais velho. O combinado com minha mãe foi que eu não faria nada além de companhia para o garoto, mas não, eu limpava a casa também. Foi lá que conheci cama de verdade, vaso sanitário, torneira e outras coisas comuns dentro de uma casa qualquer. Apesar de limpar a casa eu não podia transitar por ela, muito menos usar o vaso sanitário e, depois que terminava a limpeza eu só podia ficar na cozinha ou no quintal que era coberto e tinha uma “casinha” em anexo, que era usada por mim. Eu fazia companhia ao garoto, mas não podia tocar nele. Ele dizia que se eu encostasse nele, “ele ia pegar preto”, como se fosse doença contagiosa. A cor da pele dessa família? Branca, claro.

E eu, pensando que eu era só uma criança, naquela casa descobri que eu era uma criança pobre e imaginei que eu tinha um tratamento diferenciado por esse motivo. Mas não demorou muito para eu ter consciência da cor da minha pele e também descobrir que isso trazia a inferioridade junto.

Era época da Primeira Comunhão e nessa ocasião recebemos a visita de uma senhora para a qual minha mãe lavava e passava roupas. Chegou sua filha, que devia ter uns 13 anos, e trazia um grande embrulho nos braços. Nossa sala era quase desprovida de móveis, nela tínhamos uma armação de madeira, chamada “catre” e em cima descansava um colchão de capim, feito à mão, coberto por um tecido simples que fazia as vezes de colcha. Além da cama tínhamos uma cristaleira e um banco para costura.

Assim que entraram, minha mãe ofereceu a elas um café e as convidou a se sentarem. A menina fez um movimento em direção à cama, mas a mãe olhou em sua direção e ela parou. Então, dona Rosinha—esse era o nome dela—desembrulhou o pacote que trazia e de lá saiu um lindo vestido branco que ela deu para minha mãe segurar. Era um lindo vestido branco, nunca tinha visto uma roupa tão linda; mas em seguida, vendo o próximo gesto da visita senti uma coisa ruim dentro de mim, que levei anos para interpretar e acho que nunca superei. Ela pegou o papel de embrulho, alisou bem e forrou a cama para se sentarem. Não entendi porque fizeram aquilo, mas perdi minha inocência ali; tomei consciência da cor da minha pele, da textura do meu cabelo, da minha pobreza e da minha insignificância. Me senti suja. Só porque tinha a cor diferente, era de outra raça.

Minha mãe lavava e passava roupas para algumas brancas do nosso bairro e, sempre que eu ou minhas irmãs íamos entregar roupas, pegar sobra de comida ou fazer qualquer tipo de contato com elas, minha mãe sempre falava:

“Chega lá, como é que se faz?”

E ela mesma respondia:

—“Sinsinhô”, “Sinsinhora”, “não Sinhô”, “não Sinhora”…

E assim falou durante todo o tempo que viveu.

Essas ordens me seguiram por décadas, muito depois de minha mãe falecer, e prejudicou muito meu desenvolvimento em todas as áreas da minha vida. E pior, minhas irmãs mais velhas tinham o mesmo discurso, claro. Mas não era culpa dela, depois eu vi. Acho que nossa mãe queria nos proteger.

Todas as casas que eu e minha família moramos em Minas, não eram próprias nem alugadas, eram troca de serviços por moradia, ou seja, meu pai trabalhava para o fazendeiro, na lavoura, e minha mãe fazia o serviço doméstico da fazenda. Nenhum dos dois recebia salário por isso. E, quando era pago, era em forma de mantimentos. O patrão tinha um comércio, uma venda onde íamos pegando o necessário no decorrer do mês. No dia do pagamento, ele não tinha nada para receber. É necessário dizer que esses fazendeiros eram brancos?

Um certo dia chegou um casal na rua procurando meninas para trabalhar e, claro, os vizinhos os levaram até minha casa, já que minha mãe tinha muitas filhas. Falaram das vantagens de deixar uma de nós ir com eles, pois teríamos uma vida melhor, estudaríamos e minha mãe receberia um pagamento todo mês. Minha mãe, muito boa de coração, acreditou. Com essa prática, eu vim para Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e uma outra irmã, cujo relato trarei ainda aqui neste texto, foi para o Paraná. Hoje vejo esses episódios como prática de tráfico de meninas negras, mas quem ia imaginar uma coisa dessas? Minha mãe só pensou no melhor para nós.

A casa em Nova Iguaçu era composta de quatro cômodos. Eu dormia num pano forrado no chão, num canto da sala. Fazia todos o serviço da casa, menos a comida, e cuidava de um bebê. Durante o tempo que estive lá não conheci ninguém, só saia na rua bem cedo para comprar pão e voltava. O resto do dia era trabalhando até a noite. Não sofri maus tratos físicos, que eu me lembre, mas era uma prisioneira. Não me lembro quanto tempo fui mantida assim. Até que um dia apareceu uma das irmãs mais velhas para me buscar.

Quando eu tinha 11 anos, minhas irmãs mais velhas compraram um barraco na favela de Cordovil e nos mudamos para o Rio. Era um barraco de chão batido, com paredes de tábuas e telhado de zinco. Foi a primeira favela que morei e nela sofri um racismo profundo e cruel, eu era uma criança. Na segunda, Parada de Lucas, a mesma coisa, mas já podia me defender melhor. Os tempos são outros.

A favela de Cordovil era composta em sua maioria por nordestinos e paraibanos. Os que eram negros não se auto declaravam, se diziam “morenos”. Riam das minhas tranças, me chamavam de “nigrinha” das canelas finas, macaca e outros adjetivos. Mas isso é racismo na favela e não vem ao caso aqui.

Moramos em Cordovil por mais ou menos dois anos, logo depois a favela foi removida para o bairro de Del Castilho. Talvez um ano ou dois depois minha mãe veio a falecer e uma das irmãs mais velhas me levou para morar na casa onde ela trabalhava, na rua Joaquim Nabuco, Copacabana.

Quando cheguei, fui abraçada pela patroa dela, Dona Luiza. Ela disse que eu era bonitinha e ia ser sua filha de criação. Fui matriculada na Escola Municipal Castelnuovo, na Rua Francisco Otaviano, hoje colégio estadual. Ela comprou material escolar e uniforme. Eu estava muito feliz.

No primeiro dia de aula, coloquei meu uniforme e, me sentindo linda, me dirigi à porta da sala para sair. Dona Luiza me chamou e disse que eu tinha que sair pela porta de serviço.

Ok. Esquece filha de criação.

Quando eu voltei da escola fui informada que eu seria arrumadeira e copeira e que trabalharia no contraturno da escola. E assim foi. Levava o cachorro para passear, limpava a casa e colocava e servia a mesa. Só podia comer depois de servir o jantar, a sobremesa, o cafezinho e tirar a mesa. O que sobrasse. Era obrigada a usar lenço na cabeça para que meu cabelo “duro” não aparecesse. Mas ainda continuava na dúvida se o motivo era a cor da minha pele. Minha, agora patroa, tinha um casal de filhos adolescentes que claro, tinha um tratamento totalmente diferente do meu. Um dia não sei o que fiz de errado e o rapaz disse: “sua ‘nigrinha’, macaca preta, tem que voltar pro tronco!” E daí para frente resolveram que iam me colocar no “meu lugar”. Saí dessa casa e da escola com 14 anos.

Como não tinha referências de outro tipo de trabalho, fui para outro emprego doméstico.

Era um casal de libaneses, também em Copacabana. Fazia todo o serviço e tomava conta de dois garotos, um de seis meses e outro de quatro anos. Dona Jeorgete e seu Aniz. Todas as noite desciam para jogar com amigos no andar de baixo e eu ficava com as crianças. Era um apartamento de quatro cômodos e eu dormia num sofá na sala. Uma noite acordei com o patrão me tocando. Levantei num salto e ele me segurou pelo braço, dizendo para eu ficar quieta, que eu ia gostar de ser dele porque preta do jeito que eu era, ninguém ia me querer e que eu devia agradecer. Falei que ia contar para a patroa e ele respondeu que ela não ia acreditar. Consegui me livrar dele naquela e em outras noites, queria sair, mas não tinha para onde ir. Minhas irmãs não sabiam onde eu estava, eu não tinha folga. Um dia disse a Dona Jeorgete que eu precisava sair, ir até a escola pegar um documento, ela permitiu. Chegando na escola fui até a secretaria, a diretora ficou feliz ao me ver e perguntou o que eu estava fazendo da vida. Contei a ela o que tinha acontecido e ela me convidou para trabalhar na casa dela. Não voltei ao apartamento em Copacabana.

Comecei nova vida, dessa vez em Botafogo. Mas o tratamento não mudou, eu continuava a empregadinha preta. Eu não podia circular pela casa livremente, só para limpar. Uma vez não limpei as paredes do banheiro direito e ela me pegou pela orelha e, depois de me mostrar o que estava mal limpo, esfregou meu rosto no local e falou: “Limpa isso direito, sua nigrinha!” Por conta desse episódio não tive comemoração dos meus 15 anos. Quando tinha visita, eu não podia aparecer, não sei porque. Nessa casa voltei para a escola e ela organizava meu serviço no contraturno da escola. Um dia falei para ela que queria fazer um curso de datilografia, eu queria ser secretária. Ela e o marido riram muito e me ofereceram um curso de costureira! Outro diferencial nessa casa é que eu era paga em torno de meio salário mensal. Saí dessa casa com 16 para 17 anos.

Se eu fosse escrever aqui todo o racismo, humilhação, constrangimento, assédio sexual, preconceito e perversidades que sofri como empregada doméstica, e fora desse ofício, esta não ia ser uma matéria e sim um livro, ia ficar demasiado extenso. Não me considero vítima, mas sim uma sobrevivente. E só foi possível sobreviver porque em todas as casas que trabalhei, e foram muitas, meu corpo estava lá, mas meu espírito, não.

Não achem, no entanto, que minhas experiências com o racismo, enquanto empregada doméstica, param por aqui, há mais casos. Trabalhei para um homem sozinho e, quando fiquei grávida, ele perguntou se meu filho ia ser King Kong ou clarinho. Uma outra patroa riu de mim quando perguntei se podia pegar um livro emprestado na estante dela. Também trabalhei para uma jornalista, como diarista, e um dia escrevi um texto e pedi que ela desse uma olhada. Na semana seguinte perguntei o que ela tinha achado e a resposta foi: “Ai Neuza, deixa isso pra lá, nem me dei ao trabalho de passar da segunda linha, está horrível. Isso não é para você, melhor continuar com suas faxinas, cria seu filho e deixa essa história de escrever pra lá. Isso não é para você, onde já se viu…” Guardei o texto num canto de um armário no quarto de empregada e não me atrevi mais a escrever. Três anos depois encontrei esse texto para então descobrir que era um artigo sobre a defesa dos direitos humanos na favela. Não senti raiva, mas uma tristeza profunda pela perversidade do ser humano.

Houve também uma ocasião em que trabalhei para uma família judia em São Conrado, onde eu não podia nem chegar na janela à noite, tinha que ficar no meu quarto minúsculo, com uma cama e um pequeno armário. Minha comida era arroz, feijão, ovo e uma banana d’água. Muitas vezes o ovo estava estragado. Eu fazia milhares de almôndegas e, no final, ela contava e separava para cada refeição. Eu não podia comer.

O triste é que esses não são fatos isolados, não aconteceram só comigo. Com uma de minhas irmãs, Ana do Nascimento Araújo, tudo se passou de forma bem parecida porém pior, pois sofreu mais e por mais tempo que eu. Não tenho informações sobre se essas experiências de racismo no trabalho atingiram a todas, afinal somos oito mulheres. A maioria não consegue falar sobre suas infâncias e adolescências e afirma que nunca sofreu racismo enquanto empregada doméstica ou em suas vidas no geral. Pesado demais para lembrar, pesado demais para falar. Elas têm acima de 70 anos.

Ao conversar com Ana, 66 anos, ela fala de sua trajetória e diz que hoje, na maioria das vezes, o racismo é velado, e que temos defesa contra ele judicialmente. Mas nem sempre foi assim. Ana conta:

“Tive consciência do racismo aos oito anos de idade, quando, na escola, as meninas não queriam me dar a mão nas brincadeiras de roda na hora do recreio. Um garoto me chamava de Tiziu (um pássaro muito preto).

Nossa professora fazia passeios com a turma nos arredores da escola. Durante o trajeto tínhamos que atravessar um rio através de uma pinguela, uma ponte com mais ou menos dois palmos de largura. Eu tenho medo de altura e essa professora, ao invés de dar a mão para ajudar, como fazia com os outros alunos que eram brancos, me oferecia a ponta do casaco para eu segurar. Me sentia humilhada, não era normal.

Aos 11 anos, apareceu um casal perguntando às vizinhas se alguém sabia de meninas para trabalhar em casa de família. Apontaram para a minha casa e disseram; “aquela dona ali tem muitas filhas”. Chamaram na porta, conversaram com minha mãe, que permitiu que eu fosse, numa atitude de “não podemos passar a mão na cabeça, tem que trabalhar”. O casal era do Paraná e ninguém tinha noção de onde o Paraná ficava. Minha mãe, por ser uma pessoa boa, achava que todo mundo era. A mulher foi muito simpática, disse que cuidaria de mim como se fosse filha dela e minha mãe acreditou.

E lá fui eu para o Paraná. Eles tinham três filhos. Eu fazia todo o serviço. Encerava toda a casa de joelhos, tinha enceradeira, mas ela não me deixava usar, eu tinha que usar escovão. Eu lavava as frutas e os meninos contavam, eu lavava, mas não podia comer. Minha comida era servida por ela. No café da manhã eu não lembro o que eu bebia, mas no meu pão, ao invés de margarina ela passava uma banha amarela. Eu era obrigada a comer, mas quando dava eu jogava fora. Quando ela fazia arroz de forno o meu era comum, acompanhado de pescoço e pé de galinha. Eu não entendia, ela tinha dito para minha mãe que eu ia ser tratada como filha dela, mas eu estava sendo tratada como uma escrava. Meu cabelo era crespo, grande e cheio. Quando eu saí de casa, minha mãe fez tranças e eu fiquei mais de um mês com elas, pois não conseguia me pentear. O patrão me levou no salão para passar pasta. Fomos à noite porque durante o dia tinha que trabalhar e ela não me liberava. Meu cabelo ficou muito bonito, mas a moça do salão falou que, para que não desse ferida, que eu passasse vinagre. Peguei vinagre e passei. A patroa sentiu o cheiro e brigou comigo porque eu tinha mexido no vinagre dela. Meu cabelo não durou dois dias, ela me levou num outro salão e mandou cortar, só porque eu tinha usado o vinagre dela. Imagino que a raiva era porque meu patrão me tratava com humanidade. Eu só tinha 11 anos.

Certo dia, eu derramei óleo no chão da cozinha. Como era noite, deixei para limpar no dia seguinte, pois estava muito cansada. Logo em seguida, no entanto, ela me perguntou se eu havia limpado, ao que respondi que não, que ia limpar no dia seguinte. Ela começou a gritar: “É por isso que eu detesto negro, eu tenho alergia a negro!” Ela veio até a cozinha e, enquanto eu estava abaixada limpando, me pegou pelos cabelos. O marido dela percebeu o que estava acontecendo e veio atrás. Ele a segurou forte pelos braços dizendo: “Você não vai bater nela, vamos levar ela do jeito que a gente trouxe.”

Ela ficou furiosa e disse para o marido, apontando para mim: “Enquanto meus braços estiverem doendo [os braços que ele pegou ao brigar com a esposa], eu espanco essa negra!”

Com o tempo, ela engravidou e contrataram uma moça para trabalhar junto comigo, ela ia para casa todos os dias. Vendo que ela me tratava como escrava, essa mulher ficou indignada e me pediu para escrever uma carta para minha família, contando tudo o que estava me acontecendo, que ela ia colocar no correio. Tive medo, estava longe de casa, não conhecia ninguém, não saía de casa a não ser com eles, para ajudar com as crianças. Com o tempo, essa moça foi embora da casa e, sem eu saber, escreveu uma carta para minha família.

Quando eu não tinha mais esperança de sair daquele sofrimento, uma de minhas irmãs chegou para me resgatar. Ela chegou numa manhã e que felicidade eu senti! Um ano sem ver ninguém. A patroa tratou ela muito bem, ofereceu café da manhã, passou manteiga no pão…

Minha irmã pegou minhas roupas, colocou em cima da mesa para ela ver o que eu estava levando, porque até de ladra ela me acusou, dizendo que eu tinha roubado uma caneta.

Foi um dia maravilhoso aquele em que minha irmã logo pela manhã apareceu de surpresa. Antigamente era assim, as empregadas negras eram tratadas como escravas, como uma ninguém. Mas já passou, hoje sou uma pessoa feliz. Marcas ficaram, mas já cicatrizaram e hoje eu estou aqui. Não lembro do rosto da moça que me ajudou, mas serei sempre grata a ela, onde quer que eu vá.”

Alguém pode perguntar, mas por que aguentar tudo isso? Todo esse “Sim senhor, sim senhora, não senhor, não senhora”. Eu, Neuza, não tinha outras informações e estava sozinha. Pensava que aquilo era normal, assim como minha irmã Ana.

Mas quero terminar essa escrita com uma coisa positiva, pois nem tudo está perdido. Trabalhei em uma casa como diarista por volta de 2003/2004, onde fui tratada pelo patrão, Wagner Moura, como um ser humano e não como um móvel ou um utensílio da casa. Ele me chamava de irmã e me tratava como tal. Eu sabia que era sincero e sou eternamente grata a ele por isso.

Estou muito grata por poder relatar um pouco da minha trajetória de vida. Foi uma catarse. Libertador!

Sobre o autora: Neuza Nascimento, natural de Santos Dumont, Minas Gerais, 62 anos, foi empregada doméstica por 48 anos e criou e dirigiu o CIACAC, ONG comunitária em Parada de Lucas durante 15 anos. É escritora, com um dos seus contos já publicado. Tem como profissão a escrita, a pesquisa de campo, as entrevistas e o artesanato nas horas vagas. Trabalha como criadora de conteúdo jornalístico para o site Lupa do Bem. Neuza atualmente é estudante de Jornalismo na Universidade Estácio de Sá.

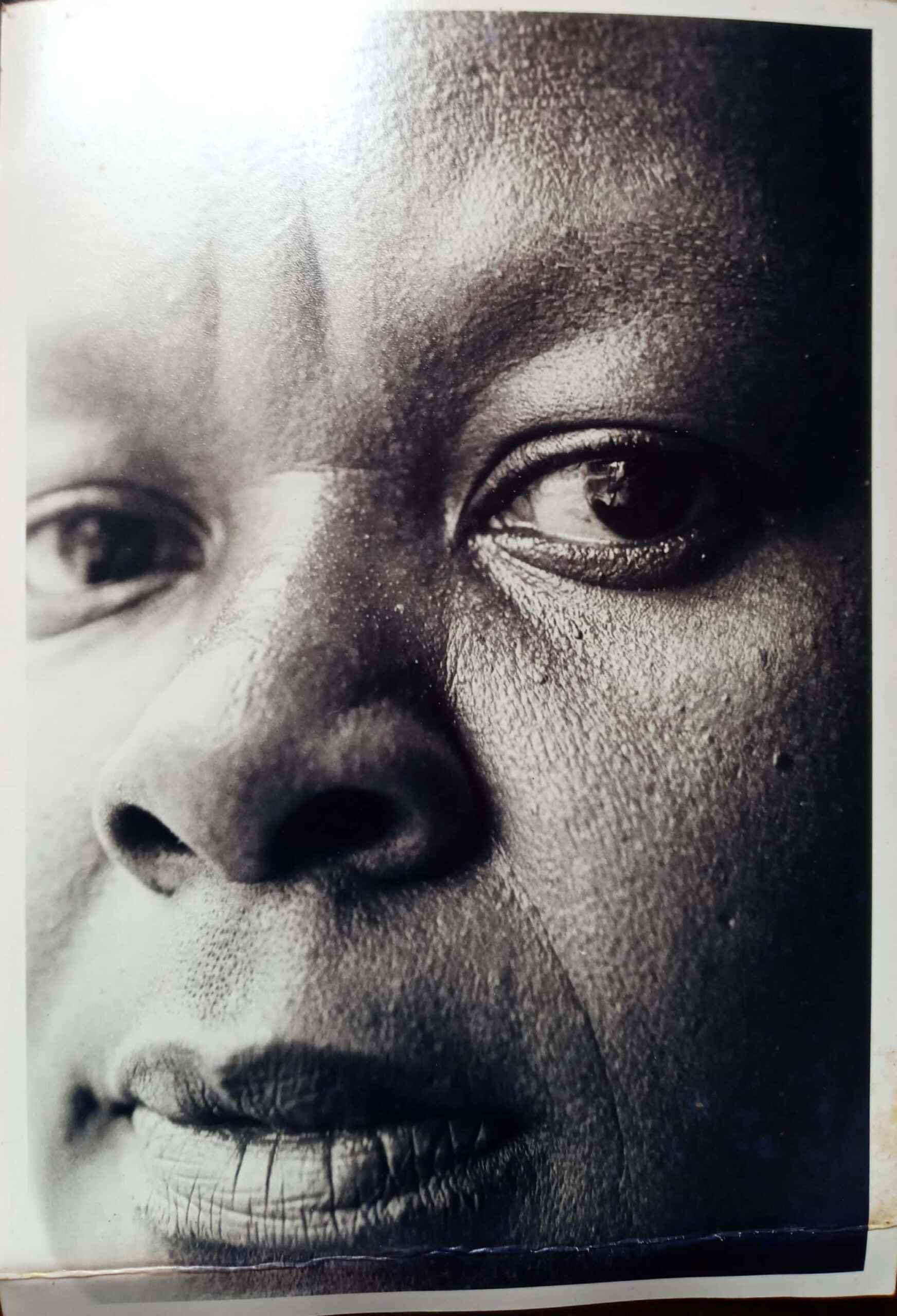

Sobre a artista: Raquel Batista é artista visual e trabalha como fotógrafa e ilustradora. É estudante na Escola de Belas Artes da UFRJ, mulher negra e moradora da Zona Oeste do Rio.

Esta matéria faz parte da série antirracista do RioOnWatch. Conheça o nosso projeto que trouxe conteúdos midiáticos semanais ao longo de 2021—Enraizando o Antirracismo nas Favelas: Desconstruindo Narrativas Sociais sobre Racismo no Rio de Janeiro.