Click Here for English

No sábado, 5 de julho, no Museu da Maré, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, aconteceu a décima edição do Julho Negro, com rodas de conversa protagonizadas por mulheres negras, de favelas e de periferias.

O Julho Negro é uma mobilização que, desde 2016, une forças de diversos países do mundo, como Brasil, Palestina, Haiti, México, Chile, Honduras, Colômbia, Argentina, Índia, África do Sul, Quênia e movimentos como o Black Lives Matter (em português, “Vidas Negras Importam”), dos Estados Unidos. Parceiros internacionais que lutam em seus territórios contra o racismo, a militarização e o apartheid.

Em sua décima edição, o Julho Negro 2025 reuniu cerca de 50 pessoas, em um evento organizado e protagonizado pelos movimentos de mães e familiares de vítimas de violência do Estado e por movimentos de favela do Grande Rio. O dia contou com palestrantes, como: Gizele Martins, jornalista do Complexo da Maré; Giselle Florentino, da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial; Priscilla Ferreira, do Sauti Yetu; Silvio Wittlin, do Coletivo Árabes e Judeus pela Paz; Marcos Feres, da Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal); Badra El Cheikh, da Juventude Sanaúd; alguns familiares de vítimas de violência do Estado de São Paulo, como Sandra de Jesus, mãe de Luiz Fernando, e Maria Cristina Quirino e Danylo Amilcar, mãe e irmão, respectivamente, de Denys Henrique; Soraya Misleh, da Frente em Defesa do Povo Palestino em SP; Nicole Burrowes, da organização estadunidense Sister to Sister.

Também estiveram presentes professores, ativistas e representantes de organizações, coletivos e instituições, como Rede de Comunidades e Familiares contra a Violência; Maré 0800; Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM-RJ); Jubileu Sul; Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS); Mídia 1508; Artvsm; BDS Brasil; Capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz; Justiça e Dignidade aos Povos; o Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas; Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); Raízes do Brasil; Monica Cunha, ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro, fundadora do Movimento Moleque; Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas de Terrorismo do Estado; Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC); Iniciativa Anarquista Abolicionista; Coletiva Mulheres de Pedra, de Pedra de Guaratiba; CEM – Centro de Integração na Serra da Misericórdia; Marcha da Maconha Rio de Janeiro; Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e Coalizão de Solidariedade de Newark (Newark Solidarity Coalition), de Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

Ao longo do evento, palestrantes e participantes refletiram sobre as consequências da internacionalização da violência, pensando em estratégias conjuntas de enfrentamento dessa militarização. Para tal, foram organizadas três mesas de debate: “10 Anos de Intervenção Federal na Maré”, “Resistências Abolicionistas” e “Resistência Contra o Genocídio Palestino”.

‘Descobrimos que Não É um Problema [Só] do Brasil!’

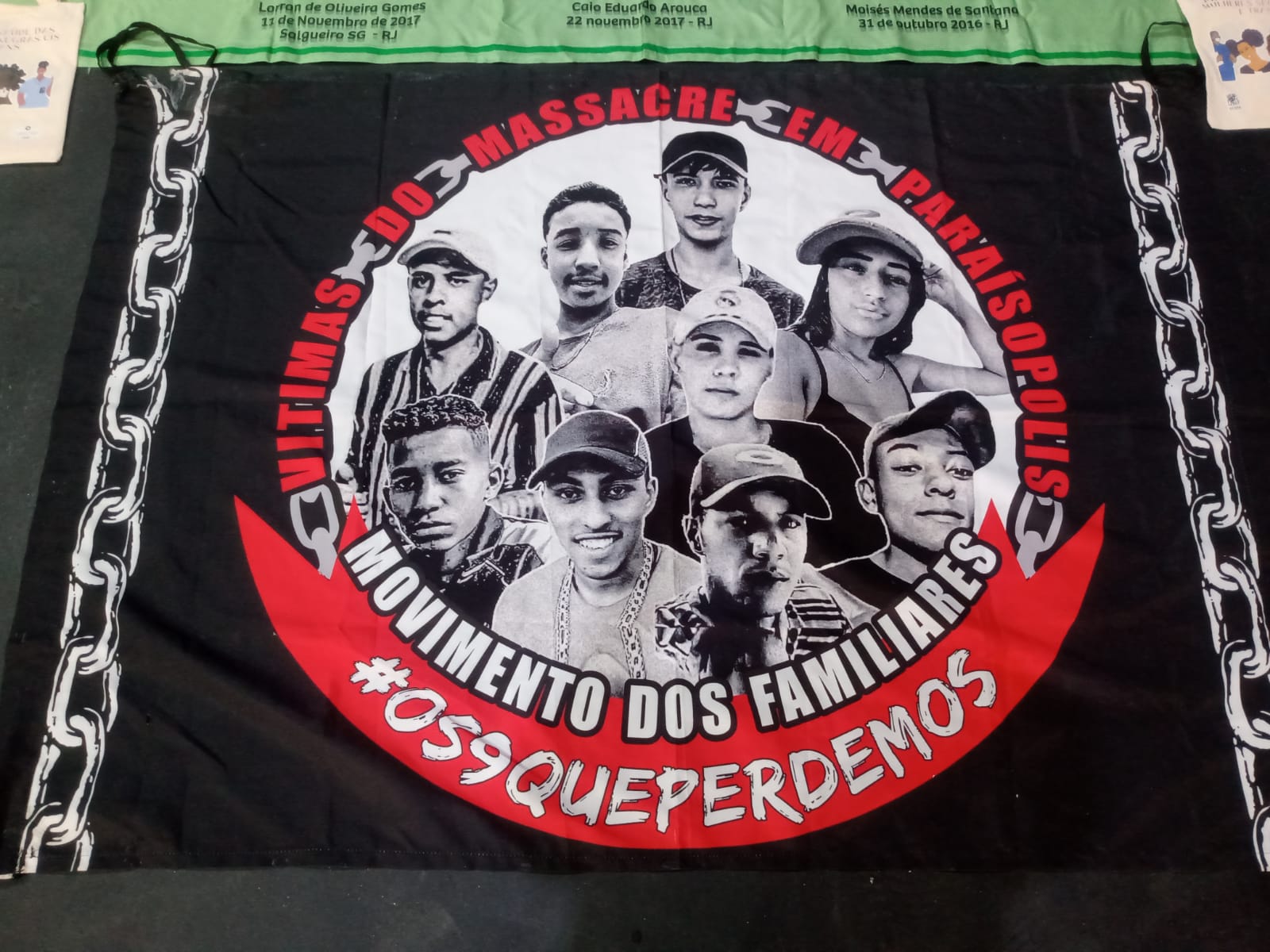

Na mesa “10 Anos de Intervenção Federal na Maré”, Maria Cristina Quirino, mãe de um dos jovens assassinados no massacre de Paraisópolis, ocorrido em 2019 em São Paulo, destacou que as famílias—mais precisamente, as mães—são as primeiras a sentir os impactos deste tipo de violência. Ela apontou como a violência é reproduzida de forma semelhante em diferentes regiões do país e como isso a tornou a mobilizadora do Projeto Os 9 Que Perdemos.

“A primeira coisa que [os órgãos responsáveis] falaram foi [que pessoas morreram pisoteadas]. O corpo do meu filho não tinha um osso quebrado. Eu e outros familiares ficamos no aguardo do parecer da Corregedoria da Polícia Militar [de São Paulo] e aí veio a surpresa: em nota, eles falaram que os jovens acima de 18 eram responsáveis pelas próprias mortes e, no caso dos menores de idade, um deles era meu filho, os pais é que eram os responsáveis. A corregedoria tinha que fazer alguma coisa, dar o exemplo, prender [os responsáveis]. Não falar que eu matei meu filho. Minha maior preocupação foi mostrar a verdade.

Uma parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo me deu a esperança [de saber o que de fato aconteceu]. Nossos filhos não foram mortos com armas de fogo, mas com aquelas que eles julgam não letais: com agressão, bala de borracha, spray de pimenta, cassetete. Foram encurralados e asfixiados [com o spray de pimenta] e morreram em pé numa viela. A gente conseguiu provar, lá em São Paulo, que o 16º Batalhão, que atuou na morte dos meninos, é o mais letal, o que mais matou durante um período de dez anos. [Esse batalhão] também atuou na ditadura militar, é histórico [esse desrespeito aos Direitos Humanos pelo batalhão local]. Pesquisamos sobre as armas que mataram os nossos filhos e elas vêm de Israel. A questão é: o baile funk incomoda muita gente e as pessoas acham que é a polícia que resolve ‘o problema’ do baile [existir]. A gente tem que pedir o fim disso. Já basta. Me tornei a pesquisadora do caso do meu filho e, hoje, estamos mostrando muita coisa que a sociedade não sabe, mas que precisa tomar conhecimento.” — Maria Cristina Quirino

Esta luta também é vivida por Sandra de Jesus, mãe de Luiz Fernando, assassinado à queima-roupa em 2023. Luiz foi executado pela ROTA (sigla para Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Sua morte foi justificada como uma troca de tiros, versão que, segundo a família, não corresponde aos fatos.

“A realidade de São Paulo é bem diferente da do Rio. Aqui, vocês têm intervenções militares, nós, treinamento militar. Meu filho levou uma rajada de sete tiros de calibre 762 pelas costas. Por que falei o calibre da arma? Porque a ROTA é treinada por Israel. A polícia de São Paulo compra armas israelenses e recebe treinamento deles. Não foi a bala de Israel que matou meu filho, foi o treinamento de extermínio… Os boletins [de ocorrências desses casos] são todos ‘copia e cola’: ‘Troca de tiro’, ‘Perseguição’. Os policiais que mataram meu filho hoje estão sendo julgados só porque eu tenho as imagens das câmeras corporais. Meu filho foi executado com requintes de crueldade. Fui pra aquele local e achei o corpo dele no chão, no sereno, com o boné dele em cima de uma manta térmica. A primeira coisa que fiz como mãe foi pedir desculpas, porque todas as informações que eu tinha eram que foi uma troca de tiro e eu não criei filho pra fazer coisas erradas. Eu não tinha o contexto [do que realmente tinha acontecido]. Só que quando chegou a perícia, um policial entregou uma arma que o perito não achou no corpo do meu filho. No Brasil, não há pena de morte. Na Constituição, há o direito à vida e esse direito ao meu filho foi negado. Então, não importa o que ele estava fazendo. Todos nós temos direito de errar e aprender. O Estado de São Paulo não permitiu que ele fosse conduzido a uma delegacia e que cumprisse uma pena. O Estado não permite uma mulher a ter um aborto, mas a gente tem que criar pra eles executarem. Isso não é justo.” — Sandra de Jesus

Ela também expôs como essa violência muda por completo a vida das mães.

“Quando nosso filho morre, nós viramos advogadas, detetives, temos que aprender política, nós perdemos família, emprego, saúde, renda. Não existe justiça pra uma mãe que perdeu o filho pra uma letalidade policial. Porque, se daqui a 10 anos o Estado reconhecer a execução, sem defesa e com negação de socorro (tá na câmera deles, eles, inclusive, coagindo a médica), o meu Luiz Fernando não volta pra casa pra me chamar de mãe. Não vai me dar um beijo e dizer: ‘eu te amo’. Hoje, meu sonho é fazer uma faculdade de advocacia. Vou tentar lutar o máximo que eu puder porque quero atuar por nós e para nós. Tem uma coisa que o Estado não conseguiu e não vai conseguir tirar de mim: ser a mãe do Luiz Fernando.” ― Sandra de Jesus

Para Gizele Martins, dialogar sobre a violência de Estado na Maré é uma das inúmeras maneiras de unir forças com lutas e povos ao redor do mundo, que enfrentam situações muito semelhantes às que ocorrem nas favelas cariocas.

“Os palestinos circularam o mundo durante estes 70 anos de Nakba [termo que se refere ao início do holocausto palestino], buscando movimentos sociais com realidades semelhantes a eles. Foi durante os megaeventos no Rio, Copa do Mundo, Olimpíadas, que a gente teve contato com o movimento palestino e que eles começaram a nos mostrar que essa militarização, projeto de controle de territórios e de povos é internacional. Por exemplo, o fichamento que o exército fazia há dez anos [quando as favelas foram pacificadas] é igual ao checkpoint da Palestina. O exército revistava quem entrava e saía da comunidade, principalmente, a juventude [aqui na Maré]. Os primeiros caveirões que circularam no Brasil foram utilizados no Apartheid da África do Sul. Os novos caveirões são israelenses. E aí, foi nessa conexão com o movimento palestino que descobrimos que não é o problema [só] do Brasil… São formas eficientes para controlar a vida negra e da favela. A história da escravidão nas favelas nunca acabou porque nunca houve reparação para esses territórios. A polícia chega aqui pra controlar o nosso dia a dia, nossa saúde, educação, cultura, comunicação comunitária. Por que que existe operação policial aqui com a desculpa de guerra às drogas? Por que no asfalto não tem ninguém invadindo condomínio se lá também fumam maconha? Por que o Brasil não legaliza? Porque não quer! O Estado está ganhando muito dinheiro por trás disso. Ele não está interessado em reparar as mães [que perderam seus filhos]. O Estado está interessado em nos usar como moeda de troca e em nos escravizar. A polícia só tem essa função [de perpetuar a violência contra a favela] e não vai mudar. A gente enxerga a polícia como [o novo] capitão do mato e a mídia tem o papel de marginalizar a gente. Tudo é uma estrutura de Estado quando a gente para pra pensar. A gente precisa abolir as polícias e construir uma sociedade sem elas. Parece um sonho muito distante, mas é possível quando a gente pensa no fim da escravatura.” ― Gizele Martins

‘A Nossa Luta É Uma Só’

Durante a segunda mesa, “Resistências Abolicionistas”, Priscilla Ferreira, da Sauti Yetu, levantou reflexões sobre os caminhos possíveis para a reforma da polícia: desconstrução da violência e sobre o conceito de policiamento, começando pelas relações interpessoais.

“Policiamento não é uma instituição, é uma profissão, uma forma de governança. É como a gente internaliza no nosso imaginário, como a gente lida com conflitos. A polícia, enquanto instituição capitalista, racista, é uma das expressões de governança teoricamente feitas pra regular conflitos de classe, raciais e patriarcais. Como bicho relacional que a gente é, o conflito é parte de estar junto e funciona na nossa intimidade. Então, como a gente começa a desenvolver uma forma de governança mutuamente determinada e respeitosa, e começa a assumir a responsabilidade de pensar de maneira expansiva o que são esses conflitos, da onde vêm e como respondemos a eles? A gente tem que pensar a justiça [e a solução de problemas sociais] de uma forma interdependente. Quando a gente tá falando de justiça, não se resume a encarcerar um policial assassino, a gente tá falando de justiça econômica, linguística, somática, em relação à saúde do nosso corpo, de justiça temporal, que trata de pensar se a gente consegue ter a gestão do nosso próprio tempo [entre outras].

Quando a gente começar a falar de bem-estar, vamos estar discutindo ‘abolicionismos’. Quantas formas de resposta [soluções] a gente é capaz de fazer [criar]? Em quantos problemas a gente pode intervir antes de uma situação [ruim] acontecer? Quando a gente fala pra uma menina ficar de perna fechada, porque a gente sabe o risco do machismo, a gente tem como intervir [na raiz do problema] antes que ele aconteça? Como a gente gere as nossas emoções de forma abolicionista? Como lidamos com o corpo do outro para discutir uma relação [afetiva]? Você consegue assumir o risco de perder a pessoa que ama por você não ser o que ela esperava antes que vire um feminicídio? A gente acha que policiamento começa com as capitanias hereditárias [de forma histórica e distante de nós], mas tem muitas formas de pensar o policiamento, começando por nós mesmos.” ― Priscilla Ferreira

Na terceira mesa, Soraya Misleh, ativista palestino-brasileira e membra da Frente em Defesa do Palestino em SP, discutiu o papel fundamental do Brasil em quebrar o ciclo de violência nas favelas.

“Nos últimos 20 anos, o Brasil se tornou o quinto maior importador de tecnologia militar israelense. São armas que estão no exército, na força aérea brasileira. Agora, durante essa fase do genocídio em Gaza, o exército brasileiro tentou comprar 36 blindados israelenses ao valor de um bilhão de reais. Só não conseguiu consolidar isso porque fizemos uma campanha grande dentro do movimento de BDS, sigla para o movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções, liderado por palestinos para pressionar Israel a cumprir o direito internacional por meio de ações não-violentas. Faz muito tempo que a gente tá denunciando: aqui no Rio, São Paulo, Santa Catarina, Amazonas… é o mesmo [armamento] que mata os palestinos todo dia. A gente teve 600 fuzis militares comprados [de Israel] em 2022 pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foram parar na mão do Bope, do Choque. É assim que o Estado entra aqui nas comunidades, com as mesmas armas testadas nos corpos palestinos… A nossa luta é uma só. Nós temos que ecoar que essa luta é nossa luta, e que a gente tem que se sentir como povo palestino. Somos todos palestinos! A gente não precisa mais de palavras. O passo fundamental a ser adotado pelo Brasil é romper relações. Esse é o passo que o povo palestino precisa. É questão de vida ou morte.” ― Soraya Misleh

Palestina Livre! Favela Livre!

Na mesa “Resistência Contra o Genocídio Palestino”, terceira e última do evento, Marcos Feres, da Fepal, falou sobre o papel determinante da união internacional nessa luta.

“Quando a gente vê a construção de uma tecnologia de extermínio e normaliza o uso dela, você está criando terreno para [que ela seja] usada em qualquer outra população ou conflito… Entender a questão palestina, seu nível da violência e de brutalidade, é entender que esse padrão vai vir pra cá. Combater isso a partir daqui é uma questão de sobrevivência.” ― Marcos Feres

Além dos debates, o evento contou com uma programação artística e cultural, incluindo, a exposição “10 anos de Julho Negro”, realizada pelo coletivo Mídia 1508, com registros de inúmeros atos contra a violência de Estado, e uma homenagem a Elaine Freitas, poetisa e defensora do movimento negro que faleceu durante a primeira edição do Julho Negro, vítima de um infarto fulminante.

Leia abaixo, na íntegra, o poema de Elaine Freitas, recitado durante o evento por Fransérgio Goulart, um dos fundadores do Julho Negro:

Metrópole

O mundo que vejo

se divide em guetos –

cada pedaço da cidade

sitiado

por monótonos solilóquios

sem que os habitantes

realmente se enxerguem

apesar de podermos definir

este território

pela total vigilância,

a onipresença dos olhos.

Aqui,

os encontros

são

sem abraços

(apesar dos beijos)

e percebo

porque tanto me apraz

ser pelo avesso

― Elaine Freitas

Sobre a autora: Amanda Baroni Lopes é formada em jornalismo na Unicarioca e foi aluna do 1° Laboratório de Jornalismo do Maré de Notícias. É autora do Guia Antiassédio no Breaking, um manual que explica ao público do Hip Hop sobre o que é ou não assédio e orienta sobre o que fazer nessas situações. Amanda é cria do Morro do Timbau e atualmente mora na Vila do João, ambos no Complexo da Maré.